По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

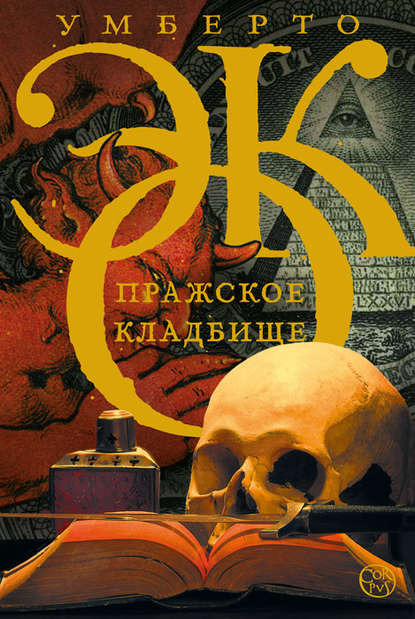

Пражское кладбище

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Ну, тогда никогда не выяснится…

– Не пытайтесь добиться ясного и окончательного ответа. Я делюсь соображениями, еще не получившими завершения и формы. Порой мне хочется думать, что эта плотно закрытая зона становится доступна только в состоянии сна. Ведь и в древности было известно, что сны бывают вещими. Я полагаю, что если больному дана возможность беседовать, причем продолжительно и регулярно, день за днем, с человеком, умеющим слушать, пациент перескажет ему, в частности, свои сны, чем поспособствует выявлению первичной травмы. По-английски это talking care, разговорная терапия. Да и с вами, вероятно, случалось, что, рассказывая о давних событиях, в ходе рассказа вы вдруг припомните вытесненные детали, которые ваш мозг тайно хранил. Я думаю, что чем пристальнее трудишься над реконструкцией, тем вероятней, что обнаружится какой-нибудь эпизод или даже какая-нибудь незначащая деталь, подробность, нюанс, повлиявший на рассудок столь разрушительным образом, что в результате мы имеем Abtrennung, отторжение… или же Beseitigung, упразднение… Довольно трудно подобрать название. По-английски я назвал бы это removal, вытеснение, а вот как назвать по-французски… Как когда ампутируют орган…

Une ablation? Удаление? Ну, в общем, по-немецки правильным термином будет Entfernung, отстранение.

Вот где иудейство-то, ликовал я. Думаю, почти убежден, что именно тогда, кажется, я занимался разными еврейскими заговорами и злоумышлениями их тлетворной расы. Они ловчат открыть своим детям будущность медиков или аптекарей с явной целью помыкать и телом и душой христиан! Ты бы небось хотел, лекаришка, захворай я, чтоб я отдался твоим заботам и выложил о себе все, даже чего не знаю? И ты бы стал распоряжаться в моей душе? Да ты вреднее исповедника-иезуита. С тем хотя бы разговор ведется через решетку. И ему сообщают вовсе не правду, а только скупой отчет о том, что делает каждый и всякий, для исповеди существуют однообразные и почти казенные формулы: я украл, я прелюбодействовал, я не чтил отца моего и мать мою. А у тебя, друг, язык такой, что сам и выбалтывает тайную суть, ясно же: ты разглагольствуешь об «удалении», а подразумеваешь нечто наподобие обрезания мозгов.

Тем временем Фройд хихикнул и заказал себе очередную кружку. – Да не верьте вы мне. Я тут вам наговорил! Досужие фантазии. Вернусь вот в Австрию, заключу брак и стану отцом семейства, а значит – открою медицинскую практику. И буду применять гипноз, использовать с толком науку доктора Шарко. Я нипочем не стану шарить по снам моих больных. Я же не пифия. Вот интересно, не помогла ли бы этой пациентке Дю Морье толика кокаина.

Вот так окончилась беседа в тот вечер. Я ее выбросил из головы. А сейчас она припоминается мне снова. Потому что как бы мне не оказаться самому если не в положении Дианы, то в положении почти нормального человека, частично утратившего память. Не говоря уж о том, что тот Фройд теперь… поди найди его. Я нипочем не стал бы рассказывать свою жизнь, не говорю уж еврею, даже и доброму христианину. С моим-то ремеслом. (А какое у меня ремесло?..) Мое дело – докладывать о других и брать за это деньги. А о себе не выкладывать ни словечка. Тем более бесплатно. Да. Но себе-то самому я могу о себе рассказать, правда? Я вспомнил, что Буррю (или Бюро) говорил: есть мастаки, которые сами себя в состоянии загипнотизировать, созерцая собственный пуп.

Вот я и решил посредством этого дневника, через силу, рассказывать себе свое прошлое по мере того, как удается выуживать его из ума, в мельчайших и даже несущественных деталях, покуда эта травмирующая, как там она называлась, заноза не вылезет на поверхность. Я сам собой излечусь, не даваясь врачевателям бесноватых девок.

Прежде чем приступить, хотя я, честно говоря, уже приступил вчера… я приведу себя в расположение, приличествующее самогипнозу. Пойду на улицу Монторгёй, к «Филиппу». Усядусь там ладком. Исследую карту блюд, страницу «от шести до полуночи». Закажу суп а-ля Креси, рыбу ската с каперсами, бычачий филей, телячий язык в соку. Увенчаю все это мараскиновым шербетом и пирожными. С двумя бутылками старого бургундского.

Пока суд да дело, полночь и придет. И я перейду по традиции к новой странице – к ночному меню. Это будет, скорее всего, черепаховый суп. Помню один незабываемый, по рецепту Дюма.

Как, когда Дюма меня угощал? Я что, знаком с Дюма?

После супа – лосось с луковицами и артишоками, окропленный яванским перцем. В завершение ромовый шербет и английские бисквиты со специями. Ночь тем временем прошла. Может, что-нибудь из утреннего репертуара? Луковый суп, лучший на свете луковый суп подают по утрам грузчикам «парижского чрева» – Центрального рынка. Зайду туда. Попростонародничаю с ними. А когда наступит час приниматься за утренние дела – разлюбезная вещь сильнодействующий кофе, а затем глоток коньяку пополам с киршем.

Может, все разом получится несколько чересчур питательно? Но зато на душу мою низойдет благодать.

Горе! Не могу предаться этим сладостным прожектам. Я ведь беспамятный. А если в ресторане подойдет ко мне кто-нибудь из знакомых? Что я буду делать?

Конечно, знакомые могут зайти и сюда в лавку… С этим субъектом, который хотел завещание Бонфуа, и со старухой (просфоры) все прошло гладко. Это называется пронесло. А могло ведь выйти и гораздо хуже. Я повесил объявление у двери: «Хозяин отлучается на месяц». Без всякого указания, когда месяц начался и когда закончится. Покуда не сыщу смысла и толка в своей собственной истории, буду сидеть дома как мышь. Выходить только за провизией. Попоститься мне тоже не помешает. Можно ли исключить, что происшедшее – результат чрезмерного чревоугодия?! Но когда же я объелся непоправимо? В тот самый непроясненный вечер двадцать первого марта, что ль?

Кстати, поститься придется и для возможного обретения памяти путем созерцания пупа. Помню – слышано от Бюро (или Буррю?). А с надувшимся животом, обладая дородной корпуленцией, соответственной моему возрасту, созерцать я пуп смогу исключительно перед зеркалом.

В общем, накануне вечером я сел за стол и безостановочно пустился писать, не отвлекаясь ни на что и подкрепляясь чем-то малосущественным. Кроме вина, ясное дело. В вине я никак уж себе не отказывал. Лучшее в моей квартире – это весьма и весьма достойный погреб.

4. Дедовы времена

26 марта 1897 г.

Детство. Турин… На холме за рекой дом, балкон, мать. Потом мать исчезает из пейзажа, отец всхлипывает на балконе, закат. Дед его утешает: Бог дал, Бог взял. У нас в семействе говорили по-французски, как в любом порядочном пьемонтском доме. Тут в Париже по выговору меня причисляют к выходцам из Гренобля. У них французский чистый, не то что шепелявленье парижан. В моем детстве было больше французского языка, чем итальянского. Поэтому я не выношу французов.

* * *

Детство мое связано большей частью с дедом. Не с матерью и не с отцом. Я возненавидел свою мать за то, что она ушла не попрощавшись, отца – за то, что он ей не воспретил уйти, а также Бога за то, что он так все устроил, и деда за то, что он счел нормальным поведение Бога. Отец вечно мотался где-то – делал Италию, по его словам. За это Италия его славно отделала.

Деда звали Джован Баттиста Симонини. Отставной офицер войска Савойского. Оставил ряды, если верно помню, когда Италию завоевал Наполеон. Определился на службу к флорентийским Бурбонам. Тоскана тоже стала уделом семьи Буонапарте. Дед вернулся в Турин отставным капитаном с целым приданым разочарований.

Шишковатый нос деда. Сблизи я только этот нос и видел. И еще чувствовал на лице брызги его слюны. Он был, как говорят французы, из бывших (ci-devant). Ностальгик по Ancien Rеgime, так и не смирившийся с революцией. Он не отказался от кюлотов – икры были у него стройные. Кюлоты застегивались под коленками на золотые пряжки. Золотыми же пряжками украшались лаковые туфли. Жилет и верхнее платье черного цвета при черном галстуке придавали ему смутно поповский вид. По прежним правилам, тут требовался бы и пудреный парик, но дед был против, поскольку париками украшались головы таких извергов, как Робеспьер.

Я так и не понял, богат ли был дед. Но в радостях стола он себя не ограничивал. Из воспоминаний о деде и детстве первое – bagna ca?da. В глиняном горшке, поставленном над углями на треножнике, кипит олей, в нем растертые анчоусы, чеснок и сливочное масло. Туда окунают кардоны (предварительно вымоченные в холодной воде и лимонном соке. Вымачивают их и в молоке, но только не мой дед). Еще туда идут крупные сырые или печеные перцы, белокочанная капуста в листьях, топинамбур, молодая цветная капуста. А также (но дед считал, что это только у бедняков) отварные овощи, лук, свекла, картофель или морковь. Я охоч был к еде. Деду нравилось, что я толстею точно (умиленно приговаривал он) как недорощенный кабанчик. Брызжа слюной, дед делился со мной сокровенной мудростью:

– Революция, внучек, сделала нас рабами безбожного правления. Рознь между людьми возросла, вражда стала сильнее, всякий Каин своему брату. Когда свободы больно много, это не к добру. Когда ни в чем нехватки нет, тоже не к добру. Отцы наши были беднее и счастливее. Они не теряли связь с природой. Современный мир дал нам пар. И ныне пар отравляет нашу сельскую местность. Нам дали механический ткацкий стан, и ныне многие ткачи лишились работы. Да и ткани стали не те. Человек, предоставленный себе самому, слишком зол и подл, чтобы быть ему свободным. Ту немногую свободу, которая человеку пристала, ему должны гарантировать самодержцы. Самым же любимым коньком деда был аббат Баррюэль. Вот я наново ребенок и наново будто вижу этого Баррюэля. Можно подумать, Баррюэль жил у нас в доме… На самом-то деле его давно уж не было на свете.

– Мальчик мой, когда сумасшествие Революции потрясло все народности Европы, послышались голоса, утверждавшие, будто Революция – не что иное, как последняя или новейшая глава мирового заговора, основанного еще тамплиерами, направленного против трона и алтаря, то есть против монархов, особенно королей Франции, и пресвятой матери-церкви. Таким голосом был голос Баррюэля, который в конце прошедшего века опубликовал свои «Мемуары для объяснения истории якобинства»…

– Но кто такие эти тамплиеры? – вопрошал я, уже выучивший все ответы наизусть. Я давал деду возможность поговорить на излюбленные темы.

– Тамплиеры, милый мой, это очень могущественный рыцарский орден, который короли Франции уничтожили, дабы завладеть сокровищами рыцарей, и сожгли большинство рыцарей на костре. Но те, кто уцелели, тайно учредили секретный орден, желая отомстить королю Франции. И действительно, когда глава Людовика Шестнадцатого пала под ножом гильотины, неизвестный человек закарабкался на помост и поднял за волосы бедную голову с криком: «Жак де Молэ, ты отомщен!» А Молэ как раз был главой ордена тамплиеров, по приказу короля он был сожжен на стрелке острова Сите в Париже.

– А в каком году сожгли этого Жака де Молэ?

– В тысяча триста четырнадцатом.

– Дайте я посчитаю, дедушка… Но это же было чуть ли не за пять сотен лет до Революции. Что же, все эти пятьсот лет тамплиеры только и делали, что прятались?

– Они внедрялись в артели каменщиков. Строителей соборов. Из этих артелей произошло английское масонство. Оно так называется, потому что участники считали себя франкмасонами, то есть вольными каменщиками.

– А зачем каменщикам революция?

– Баррюэль понял, что и каменщики древних времен, и франкмасоны, и первые и вторые были совращены и завербованы баварскими иллюминатами! Иллюминаты эти – опаснейшая секта, основанная неким Вейсгауптом. Каждый сообщник в ней знал только своего непосредственного начальника. Никто не имел сведений о руководителях, а тем более о намерениях этих руководителей. Намерения же состояли не только в прямой угрозе трону и алтарю, но и в основании общества без законов и без морали, где бы в общественном пользовании было не только имущество, а и женщины, господи прости меня за то, что рассказываю подобное отроку, но и он должен распознавать сатанинские тенета. Двойными узлами были повязаны с баварскими иллюминатами те попиратели всякой веры, которые сфабриковали гнусную «Энциклопедию»: Вольтер, д’Аламбер, Дидро и вся их свора, подпевавшая заграничным иллюминатам, во Франции превозносившая «Век просвещения», а в Германии «Просветление» или «Разъяснение» (Aufkl rung). Тайно объединяясь, дабы злоумышлять против короля, они образовали пресловутый клуб якобинцев, в честь как раз того самого Якова, то есть Жака де Молэ. Вот чьи подкопы довели до того, что во Франции разразилась революция!

– Этот Баррюэль сумел все-все понять…

– Он не смог понять, как из рыцарей-христиан развилась секта недругов Христовых. Знаешь, это как будто дрожжи в тесте. Если мало дрожжей, тесто не растет, не набухает. А если дрожжей много, тесто растет. Что же это были за такие дрожжи, впущенные судьбой или дьяволом в изначально здравое тело тамплиерских отрядов и строительских артелей, с тем чтобы набухла и зародилась из них самая на свете вредоносная секта, знаемая за все времена? Тут мой дед выдерживал эффектную паузу, сводил лодочкой руки, будто для сосредоточения, хитровато улыбался и с рассчитанной триумфальной ложной скромностью ронял, скупо выцеживая слова:

– Кто на свете самым первым возымел храбрость выговорить ответ, это был как раз твой дед, милейший юноша. Прочитавши книгу Баррюэля, я немедля написал ему письмо. Там, у дальней стены комнаты. Поди, мальчик. Принеси мне ту шкатулку, которую видишь у стены. Я тогда шел и приносил. Дедушка открывал шкатулку золоченым ключиком, который в обычное время находился у него на шее, и вытаскивал пожелтелый лист сорокалетней давности.

– Это оригинал письма. Баррюэлю я тогда отослал список. Дед читает с драматическими паузами:

– «Соблаговолите, государь мой, от немысленного служаки, каковым являюсь, принять уверения в совершеннейшем восхищении вашим трудом, ибо по праву должен бы он именоваться главнейшим произведением минулого века. О! Как сорвали вы маски с множества подлых сект, протаскивающих Антихриста! Они же заклятые враги не только христианского вероучения, но и любого культа, любого общества, любого ордена. Одну из сект, однако же, вы тронули вовсе мало. Может, и с умыслом: она из всех самая видная, а значит, менее потаенная. И все же я нахожу, что у ней могущество примечательное, памятуя о громадных роскошах и покровительствах, коими пользуется она почти во всех государствах Европы. Вы угадали уже, сударь. Подразумеваю секту иудейскую. Она по виду отделена и противница прочих сект. По виду, но не по правде. Стоит какой-либо из тех сект выказаться врагинею христианского рода, как тут же евреи ее покроют, прикроют, оплатят и защитят. Их золото и серебро изливается на современных софистов, франкмасонов, якобинцев, иллюминатов. Евреи, таким образом, со всеми прочими сектантами в смычке, и их цель изничтожить христианский мир. И не думайте, достоуважаемый мой, что я присочинил. Я ни единого словечка не привожу тут, которое не было бы мне подсказано евреями самими…»

– А как вы вызнали эти вещи от евреев?

– Мне было двадцать лет, чуть больше. Я был молодым офицером савойских вооруженных сил. Наполеон тогда захватил Сардинию и Пьемонт. Нас разбили при Миллезимо, Пьемонт аннексировали к Франции. Это был триумф безбожных бонапартистов, которые охотились за нами, королевскими офицерами. Хотели перевешать нас за шеи. По общему мнению, не имело смысла разгуливать в армейских мундирах. Да и ни в каком виде не имело смысла разгуливать. Мой отец имел коммерцию. У него был знакомый еврей, ростовщик. Он был должник отцу, не знаю за какое благодеяние. И на неделю, покуда страсти не откипели и я не выбрался из города к далеким флорентийским родственникам, он предоставил мне в распоряжение, за дорогую цену, естественно, а как же… облезлую комнатенку в гетто. Еврейское гетто было в точности позади нашего дворца. Между улицей Сан-Филиппо и улицей Розин. Очень мало хотелось мне валандаться с подобною швалью. Но в этом месте в единственном никто бы не подумал меня искать. Евреям было запрещено выходить оттуда, а приличные люди туда ногой не ступали. Тут дедушка загораживал глаза рукой, отгоняя невыносимое видение. – Вот так я и пережидал, пока минует угроза. В загаженных трущобах, где ютилось по восемь человек в квартиренке. Всех там удобств – кухня, койка и отхожее место. На лицах у всех анемия, кожа восковая, с голубыми жилами, точь-в-точь севрский фарфор. И каждый норовил забиться в темный тихий угол, где только свет тусклой свечки. В их лицах ни кровинки. Сами желтые, с волосами цвета рыбьего клея. Бороды неопределенной рыжины, а если черные – то цвета заношенного лапсердака. Не в силах переносить смрад своего поместилища, я слонялся по пяти дворам гетто и до сих пор ясно помню их названия. Большой двор, Духовный двор, Виноградный, Двор Таверны и Двор Террасы. Сообщались они убогими переходами – Темными портиками. В наши времена повстречаешь иудея и на Карловой площади. Где угодно их ты повстречаешь, Савойская династия полностью перед ними разоружилась. Но в те времена евреев еще держали строго, как селедок в бочке, в бессолнечных переулках. В их чадной и смрадной толпе меня бы давно уж вытошнило, право, не страшись я сильнее всего бонапартистов… На этом месте мой дедушка медлил и прижимал к губам утиральник, как чтоб убрать рвотную слюну изо рта. – И эти-то меня спасали. Какое унижение. Но, должен я заметить… как мы, христиане, презирали евреев, так и евреи с нами не нежничали, даже ненавидели. И впрочем, до сих пор они ненавидят и сейчас. Поэтому я рассказывал им, будто родился в Ливорно в еврейской семье, воспитан был дальними родственниками, которые меня, к моему прискорбию, окрестили, а в сердце был и остаюсь настоящим евреем. Эти признания их не поражали, потому что, по их словам, многим выпала такая же судьба, так что они уже, право, устали удивляться. Единственный, кто хорошо принял мои рассказы, это был старик, проживавший на Дворе Террасы рядом с пекарней, где готовили мацу. Добираясь до этой встречи, дедушка возбуждался, и далее уже в рассказе появлялась характерная жестикуляция и бешеное вращание глаз, в подражание тому самому еврею. Имя его было Мордухай. Происходил он, кажется, из Сирии. В Дамаске он был вовлечен в печальные события. В их городе пропал из дому мальчик, какой-то там араб. Никто и не подумал думать на евреев. Все были убеждены, что евреи убивают для своих нужд исключительно христианских младенцев. Но когда во рву были найдены бедные останки, изрезанные, истолченные в какой-то ступе… Подробности преступления настолько совпали с тем, в чем обычно подозревают еврейских злодеев, что жандармы волей-неволей рассудили: близится Пасха, занадобилась христианская кровь для замеса мацы, не сумели найти христианского младенца – ну, евреи полонили младенца арабского, окрестили его, а потом истолкли в ступе для торжественных надоб. – Как ты знаешь, – приговаривал дед, – крещение имеет силу в каждом случае, крестить может всякий, крестить именем святоримской церкви. Это коварным иудеям ведомо. И они без какого бы то ни было стыда произносят: «Крещаю, как крестил бы христианин, в коего идолопоклонство я не верую, но в кое верует он сам всебесконечно». Хорошо еще, что маленькому мученику этим образом, по крайней мере, открывают ворота в рай. Хотя и ради дьявольского замысла.

Мордухая заподозрили сразу. Чтоб его разговорить, руки ему связали за спиной, повесили на ноги гири и раз двенадцать уронили его с высоко поднятой лебедки на землю. Потом подсунули ему серу под нос и потопили его в ледяной воде, и только он высовывал голову – ее запихивали под воду, покуда он во всем чистосердечно не сознался. Вернее, не назвал имен пяти своих соплеменников, совершенно непричастных, которых и казнили. А его со всеми вывернутыми суставами пустили из темницы на волю. Но он тогда уже лишился ума. Тут кто-то милосердный его отправил на торговом корабле в Геную, а то бы прочие евреи забили его камнями. Рассказывали также, что на корабле его оплел своими речами барнабит, уговоривший его креститься. И Мордухай, надеясь на вспомоществование при своем въезде в Сардинию и Пьемонт, притворно принял крест, в душе своей продолжая пестовать отцовскую веру. То есть будто бы Мордухай стал одним из тех, кого христиане зовут марранами. Как вдруг ни с того ни с сего в Турине, потребовав себе пропуск в гетто, он начисто отверг какое бы то ни было вероотступничество. Поэтому в гетто он прослыл лжеиудеем, в душе своей сохраняющим христианство. То есть двойным марраном. Но поскольку никто не мог проверить все эти тянувшиеся из-за моря слухи, из милосердия к умопомешанному его содержали на подачки в конурке, которой самый нищий житель гетто погнушался бы.

По мнению деда, что бы там ни числилось за Мордухаем в Дамаске, безумия на самом деле в старике не было. А была в нем неутолимая ненависть к христианам, когда в своей безоконной конуре, держа трясущейся ладонью его руку и впериваясь в него очами, сверкавшими через темноту, Мордухай клялся деду, что отныне все существование и жизнь его посвящены отмщению. Мордухай открыл деду, что Талмуд предписывает ненависть к христианскому семени. Что ради совращения христиан евреи придумали франкмасонство, которого он, Мордухай, является одним из тайных предводителей, повелевающих неаполитанской и лондонскою ложами, но должен пребывать в потаенности, в негласности, в подполье. Иначе его заколют кинжалами иезуиты, которые охотятся за ним везде и повсюду.

При разговоре он оглядывался, будто боясь, что из темного угла высунется иезуит с кинжалом. Потом обстоятельно высмаркивался, пенял на свое нынешнее стесненное положение, а после этого хитро и мстительно улыбался в блаженстве, что миру неизвестна его истинная и ужасающая власть. Его сальные руки сжимали ладони Симонини. Продолжались необыкновенные рассказы. Мордухай намекал также, что, пожелай Симонини, Мордухаева секта примет его в лоно с радостью и допустит его в самую тайную из лож масонских.

И доверил Мордухай ему также, что Мани, пророк секты манихеев, как и зловредный Горный старец, напитывавший дурманом своих Ассасинов с целью посыла их на убийство христианских правителей, что они оба на самом деле были еврейского семени. Что франкмасонские и иллюминатские общества основаны евреями. И от евреев ведут свое начало все секты антихристианские, столь многочисленные в нынешнем мире, что в них уже немало миллионов сообщников и женского и мужеского пола, любого сословия, ранга и любого звания, не исключая многочисленных священников и даже некоторых кардиналов. И что вскорости имеется надежда заполучить даже римского папу к себе в ряды. И, как бы не преминул отметить дед, действительно, с тех пор как взошло на трон Петра столь двусмысленное создание, как Пий Девятый, Мордухаев план уже не кажется таким абсурдным. Иудей продолжал: чтобы лучше обманывать христиан, заговорщики сами прикидываются христианами, путешествуя и переходя из одной страны в другую, пользуясь подложными крестильными свидетельствами, приобретенными у подкупленного священства, подобным способом рассчитывая силою богатства и обмана получить от всех правительств гостеприимство и гражданские права, которые и получили во многих странах, а обзаведшись гражданскими правами наравне с населением, они планируют присваивать и приобретать земельную собственность и средствами ростовщичества отчуждать христиан от их имений и от их сокровищ. Евреи наметили себе менее чем за сто лет поработить мир, изничтожить все прочие секты, возвеличить свою собственную, построить не меньше синагог, чем имеется сегодня христианских церквей. И свести христиан к состоянию рабов.

– Таково, – заключал свою речь дед, – письмо, посланное мной Баррюэлю. Может, я при пересказе и усугубил его смысл неким образом, представляя дело так, будто мною слышано было это от всех на свете евреев, в то время как на самом деле только от одного. Но я действую в убеждении, что Мордухай выдал мне непреложную истину. И вот что я писал в завершении, дай тебе дочитаю документ до конца. «Таковы, мой сударь, мерзостные проекты иудейской нации, дошедшие до моих собственных ушей… Поэтому было бы превыше всего желательно, чтобы живое и превосходное перо, подобное вашему, открыло бы читающим глаза на сущность сказанных правительств, призвало бы читающих возвратить сказанный народ в ничтожество, которое ему приличествует, в коем наши более нас политичные и более нас рассудительные пращуры неукоснительно его держали. Посему, милостивый государь, я личным именем заклинаю вас, простите огрехи слога честному итальянцу и слуге отечества, пренебрегите теми нечистотами, которые, может статься, вы с досадой сочтете в моем послании. Да воздастся вам щедрой дланию Божией обильное награждение за те сиятельные слова, коими вы обогатили Его церковь, и да вдохновит Он повсеместно во всех читающих высочайшее к этим словам почтение и глубочайшее уважение, в коих заверение имею я честь, милостивый государь, просить вас принять, как покорнейший и нижайший ваш слуга, Джованни Баттиста Симонини». Прочитав это, всякий раз, в то время как дед укладывал письмо обратно в шкатулку, я задавал один и тот же вопрос:

– А что ответил аббат Баррюэль?

– Не удостоил меня ответом! Но поскольку у меня водились друзья в римской курии, я вызнал и убедился, что этот боязливец поостерегся распространять полученные от меня истины, дабы не дать ход преследованию евреев, к которому у него не хватило духу призывать, поскольку он считал, что среди оных попадаются и невиновные. Возымели, видимо, действие и интриги французских евреев того времени. Наполеон встречался с представителями Верховного Синедриона, ища у них поддержки собственным амбициям. И кто-то, несомненно, намекнул аббату, что не рекомендовалось ему мутить тогдашнюю воду. Но в то же время Баррюэль поостерегся замалчивать. Он переслал оригинал моего письма Его Святейшеству Пию Седьмому, а копии – нескольким епископам. И не только. Он ознакомил с письмом кардинала Феша, в то время председателя собора галликанской церкви, дабы тот представил сей документ Наполеону. Тем же порядком осведомил он и главу полицейского управления Парижа. После чего парижская полиция, как мне сказали, навела обо мне справки при римской курии, желая знать, авторитетный ли я свидетель, – и, черт меня побери, я оказался авторитетным. Кардиналы не могли не признать! Короче говоря, Баррюэль старался угождать и нашим и вашим. Не желал ворошить муравейник еще хуже, чем уже его разворошила опубликованная им книга, и тем не менее втихомолку распространял мои открытия по миру. А надо тебе сказать, что Баррюэля воспитывали иезуиты, пока Людовик Пятнадцатый не выдворил иезуитов из Франции, Баррюэль потом принял сан в качестве священника в миру, а впоследствии снова превратился в иезуита, когда Пий Седьмой вернул ордену полную легитимность. Ну, тебе известно, что я пылкий католик и чту любого, на ком надета ряса. Но, как ни кинь, иезуит – это все же иезуит. Говорит одно, делает другое, делает второе, говорит третье… Баррюэль вел себя в точности так. Дед хихикал, прыская слюной сквозь немногие стоявшие во рту зубы, наслаждаясь хлесткой сардоничностью собственных речей.

– Так-то вот, Симонино, дожил я до старости, не соглашавшись быть вопиющим в пустыне. Кто в мои слова не желал вслушаться, ответит за это пред Господом, однако вам-то, юным, я все же передаю факел свидетельства. Распроклятущие евреи все захватывают и захватывают власть, а наш трусливый правитель Карл-Альберт все уступает и уступает. Но его же и сметет сила их заговора…

– Как, здесь в Турине тоже заговор? – переспрашивал я. Дед обводил вокруг взглядом, будто страшился чужих ушей. Тени заката окутывали комнату.