По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

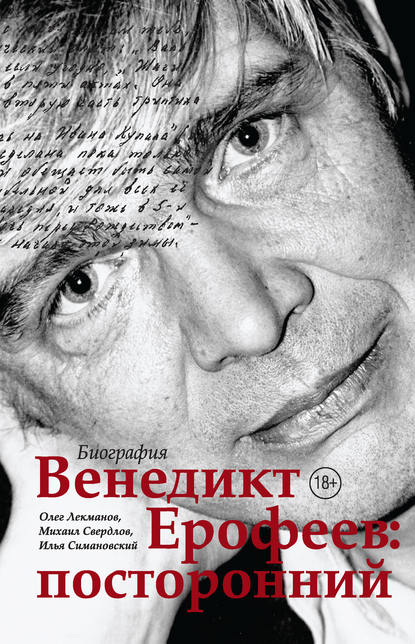

Венедикт Ерофеев: посторонний

Жанр

Серия

Год написания книги

2018

Теги

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Итак, начальным биографическим этапом в этом Веничкином цикле становится утро от блужданий по направлению к Курскому вокзалу до станций Серп и Молот, Карачарово, Чухлинка, то есть от похмелья до первой выпивки. Это время оказывается как бы предбытийным – временем переживания абстинентного «нуля», того отрицательного состояния, из которого ему предстоит символически воскреснуть, вновь родиться с первой четвертинкой.

Состояние героя и мира «с перепоя» раскрывается на трех уровнях текста и подтекста.

На первом уровне происходит погружение в московский ад как пространство тотального отчуждения. Изначально Веничка в городе – «посторонний»; столица словно отторгает его, не пуская в свое «сердце», Кремль, и всякий раз выталкивая к Курскому вокзалу. Ранним похмельным утром в городской пустыне каждый локус или объект воспринимается героем-изгоем как «тупик бытия» (аптека, магазин), препятствие (площадь), место стыда, угрозы, насильственного действия (подъезд, ресторан, снова площадь). Вещи видятся неприязненными (вокзальные часы), отвратительными (чулки официантки) и опасными (ресторанная люстра). Еще более травматичными для Венички становятся столкновения с людьми – в полном соответствии с сартровской известной формулой: «Ад – это другие»; окружающие, встречные, даже поющие из динамика, непременно оказываются врагами – или невольными мучителями, как «пидор», скребущий тротуар (124), и Козловский, терзающий слушателя «мерзким» голосом с «песьими» модуляциями (127), или сознательными «палачами» (128), как официантки и охранники ресторана, сначала изводящие несчастного иронией с сарказмом, а затем применяющие к нему прямое насилие. Мало того, что ерофеевский герой до предела съеживается под взглядом обесценивающей власти («вышибала <…> оглядел меня, как дохлую птичку или грязный лютик», 126); он еще и находится в конфликте с собой – и телесном («так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали», 124), и мысленном («…отмахнулся я сам от себя», 125), будучи одержимым не только физической, но и духовной, хуже – мистической, «сверхдуховной» тошнотой. «С похмелюги» (123) все в Веничкином мире обманчиво: помимо социума – и собственное естество, помимо естества – и само сверхъестественное; вот и ангелы лживо соблазняют страдающего героя ресторанным хересом, обрекая его на худшие страдания.

На втором уровне утренняя дорога от подъезда до электропоезда становится своего рода травестией крестного пути[141 - Об этом см.: Гаспаров, Паперно. С. 387–388.]. Евангельские ассоциации вызываются то сниженной парафразой из Матфея и Марка в рассуждениях о кориандровой (отсылкой к сомнениям и тревогам в Гефсиманском саду[142 - В «Москве – Петушках»: «душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели»; у Матфея (26:41) и Марка (14:38): «Дух бодр, плоть же немощна» (см.: Власов Э. Бессмертная поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». Спутник писателя // Ерофеев В. Москва – Петушки; с комментариями Эдуарда Власова. М., 2000. С. 130). Далее: Власов.]), то метонимической деталью (колонной, к которой прислоняется Веничка, как намеком на бичевание Христа), то многозначительной гиперболой (превращающей официантов и охранника в «палачей» и тем самым перекликающейся с соответствующими эпизодами Евангелия – взятия Христа под стражу, восхождения на Голгофу[143 - См.: Гаспаров, Паперно. С. 388.]). Эти ассоциации еще усиливаются метафорическими и стилистическими сдвигами в тексте, акцентирующими мотивы тяжкой ноши («какую тяжесть в сердце пронес…», 124); «какую тяжесть вынес на воздух» (124), «утренняя ноша в сердце», 124), затрудненного шага («я пошел <…> чуть покачиваясь…», 124) и пространственного преодоления («Я пошел через площадь – вернее, не пошел, а повлекся», 126). Обобщая, И. Паперно и Б. Гаспаров последовательно уподобляют каждый отрезок Веничкиной дороги от подъезда до площади Курского вокзала эпизодам страстей Христовых в их евангельской очередности: выход из подъезда – Гефсиманский сад, сцена в ресторане – взятие под стражу и шествие на Голгофу, замирание на площади Курского вокзала – казнь[144 - Там же.].

На третьем уровне разворачивается отчаянная борьба страждущего героя с похмельным хаосом, подобная комическим сценам с пантомимой, в которых пьяница выводится агонистом, пытающимся выправить, выпрямить покосившийся, уходящий из-под ног мир. Веничка оглядывается кругом и видит городской пейзаж как абсурдный, потерявший бытийные начала и концы, – скажем, бессмысленную «блоковскую» аптеку и нелепую фигуру человека, зачем-то скребущего тротуар («пидора в коричневой куртке»). Но волевым усилием Веничка пытается «вправить сустав времени» – вписать эти «полые» явления в мировой порядок и вместе с тем восстановить пространственные координаты: «Ну вот и успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево <…> Если хочешь идти направо – иди направо» (124).

Главным делом героя до открытия магазина становится битва с собой и миром за восстановление памяти, за логическое заполнение пространственно-временных зияний и провалов. Веничкино дискретное «вчера» может быть по-прустовски найдено и спасено, разумеется, только по меткам выпитого. Так, маршрут от Савеловского вокзала к Каляевской улице прочерчивается по двум точкам, где были выпиты стаканы зубровки и кориандровой; возникает такое впечатление, что та же зубровка тогда в один миг перенесла пьющего на два с половиной километра от одного пункта до другого[145 - См.: Яблоков А. От вокзала до вокзала, или Московская одиссея Венички Ерофеева // Анализ одного произведения: «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева. Тверь, 2001. С. 101.]. Но в дальнейшем магия зелья дает сбой: вчерашнее время и пространство, начиная где-то с припоминания двух стаканов охотничьей на улице Чехова, путаются и пропадают. И вот теперь, когда близится решающее время, «кайрос» открытия магазина, Веничка должен совершить решающее усилие памяти, «анамнез»: «…А что и где я пил? и в какой последовательности? во благо ли себе я пил или во зло?» (124); «Так когда же вчера ты купил свои гостинцы? После охотничьей? <…> Между первым и вторым стаканом охотничьей? <…> До кориандровой или между пивом и альб-де-дессертом?» (126). Вопросы эти имеют для ерофеевского персонажа едва ли не судьбоносное значение: проблема последовательности выпитого приравнена к великим загадкам истории («Не знаем же мы до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот?», 124), а проблема соотношения благого действия (покупки гостинцев) и выпитого – к великим тайнам мирозданья («Боже милостивый, сколько в мире тайн! Непроницаемая завеса тайн!», 126).

Раз за разом срываясь в своих попытках восстановить «связь времен», герой-агонист вместе с тем делает и другую комически-отчаянную ставку против хаоса – на силлогистику, научную систематику и аналитику. Вот он блуждает в лабиринтах математики, разгадывая темное уравнение с шестью рублями и «иксом» литража или высчитывая время, найденное на покупку гостинцев между отменяющими время дозами охотничьей. А вот – упорядочивает «страшный мир» за счет каталогизации и классификации: составляет списки выпитого и купленного для опохмелки, выделяет три типа тошноты, выводит рвотный алгоритм в зависимости от порядкового счета доз. И наконец, – спасается от «звериного оскала бытия» в сфере изысканных дефиниций и силлогизмов: то переворачивает формулу воздействия кориандровой на душу и тело, то указывает на «тонкое» различение между «сблевать» и «стошнит» (130).

Но самое сильное средство против хаоса – риторика. Веничка последовательно переводит невыразимую похмельную ломку на язык «патетической декламации». Жалобы и сетования выстраиваются стройными рядами развернутых параллелизмов: например, за периодом восклицаний-апостро?ф («О, иллюзорность бедствия. О, непоправимость!», 124; «О, тщета! О, эфемерность!», 125) следует период риторических вопросов («…Разве суета мне твоя нужна? Люди разве твои нужны?», 125), а за ними вновь наступает черед восклицательного форсажа («О, сколько безобразия и смутности…», 128; «…о, боль такого позора!», 128; «О, пустопорожность! О, звериный оскал бытия!», 128). Энергию для этого спасительного риторического нагнетения ораторствующий страдалец черпает прежде всего в стихии Достоевского. При этом до открытия магазина преобладает диалогизм самооправдания в духе Мармеладова иже с ним: «Отчего они все так грубы? <…> И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в те самые мгновения, когда нельзя быть грубым…» (128)[146 - Согласно классификации Ю. И. Левина, это «стилистическая цитата» из Достоевского (Левин Ю. Классические традиции в «другой» литературе. Венедикт Ерофеев и Федор Достоевский // Литературное обозрение. 1992. № 2. С. 46).]; после же того, как Веничкин чемоданчик наполнился спиртным, диалогизм становится наступательным, как у «смешного человека», – с маневрами пролепсиса, ложной уступки и других сложных полемических фигур (ср. троекратное «Пусть примитив!» (130) у Ерофеева и «Ну и пусть сон, и пусть…» у Достоевского).

И все же основным мотивом в риторике Венички становятся сентенции самоумаления, смирения, готовности «пострадать»: «Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян» (124); «О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив, и был бы так же ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под небом – как хорошо бы!» (128). Именно в этих формулах прячется Веничкина надежда на Провидение, ведущее страстотерпца к живой воде опохмелки. Знаки Провидения чудятся и в голосе, «льющимся из ниоткуда» (129), который направляет героя в Петушки, и в том чудесном искривлении пространства, которое бережет героя от темной силы Кремля.

Глава вторая

Венедикт:

Москва. Филологический факультет МГУ

С Кольского полуострова в столицу для поступления на филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ерофеев отбыл первого июля 1955 года. «Веня прошел собеседования успешно и приехал домой в Кировск. Осенью мы всей семьей проводили его в Москву», – вспоминал брат Борис[147 - Про Веничку. С. 27.].

Сам Ерофеев, привычно снижая пафос[148 - В записной книжке 1963 года Ерофеев сочувственно отметит о С. Кьеркегоре: «В молодости унаследованную от отца склонность к меланхолии скрывает от себя и других под маской сарказма и иронии» (Ерофеев В. Записные книжки 1960-х годов. С. 169–170).], поделился впечатлениями от той летней поездки в интервью Л. Прудовскому. Ради красного словца он исказил действительность и представил дело так, будто в 1955 году «впервые в жизни пересек Полярный круг, только в направлении с севера на юг»[149 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 494.], и увидел природу Центральной России, но ведь во время войны Венедикт был в эвакуации, а в 1950 году отдыхал в пионерском лагере под Рыбинском: «…И вот я на 17 году жизни впервые увидел высокие деревья, коров увидел впервые <…> Увидел я корову – и разомлел. Увидел высокую сосну и обомлел всем сердцем <…> Там с медалью было только собеседование[150 - Кроме собеседования, в июле 1955 года Ерофеев прошел еще через освидетельствование врачебной комиссией. – О. Л., М. С., И. С.], и этот мудак так меня доставал, но достать не смог. Я ему ответил на все вопросы, даже которые он не задавал. И он показал мне на выход. А этот выход был входом в университет»[151 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 494.]. «Я вышел в Москве на Ленинградском вокзале, увидел это огромное количество людей, машин и эти дома… И я сел – и заплакал» – так Сергей Шаров-Делоне вспоминает рассказ Венедикта о встрече с Москвой и поясняет: «Во всем городе Кировске меньше народу и меньше машин, чем он увидел тут. Он заплакал, потому что почувствовал себя никем. Песчинкой, выброшенной на берег».

В интервью Ирине Тосунян Ерофеев рассказывал о дороге в Москву следующим образом: «Ехал в поезде и про себя пел песню Долматовского “Наш дворец – величавая крепость науки”»[152 - Там же. С. 510. Ерофеев перепутал: слова «Песни московских студентов» (на музыку А. Новикова) написал не Евгений Долматовский, а Лев Ошанин. Цитируемое Ерофеевым место на самом деле звучит так: «Ведь не зря на простор // Смотрит с Ленинских гор // МГУ – величавая крепость науки».]. Однако продолжение у этого рассказа было далеко не такое радужное: «Когда я пришел в эту “величавую крепость”, услышал: “По отделениям! Делай – раз! По отделениям! Делай – три! Руки по швам”. И был немедленно разочарован»[153 - Там же.].

Это «И был немедленно разочарован», конечно же, заставляет вспомнить о знаменитом «И немедленно выпил» из «Москвы – Петушков» (132). И действительно, разочарование наступило быстро: студентом филологического факультета МГУ Ерофеев числился всего лишь год и четыре с половиной месяца – до середины января 1957 года, а реально проучился в университете и того меньше. Тем не менее значение этого короткого периода для его биографии было очень большим. Университет придал интеллектуальному развитию Ерофеева столь мощное ускорение, что его хватило на всю оставшуюся жизнь. «У него был вполне филологический склад ума, несмотря на то что вокруг клубился самый разный, далеко не гуманитарный и не артистический люд (его, пожалуй, даже нельзя назвать богемным)», – вспоминает Марк Гринберг поздние годы Ерофеева.

Александр Жолковский, так же, как Ерофеев, окончивший школу с золотой медалью (только это было не на Кольском полуострове, а в центре Москвы) и поступивший на филологический факультет МГУ в 1954 году, описывает тогдашнюю околофакультетскую жизнь следующим образом: «Одной из форм нового стала атмосфера турпоходов – и малых загородных, и далеких вплоть до альпинистских. Песни туристов и блатные были предвестием дальнейшей культуры бардов. В моей жизни и на факультете это был Игорь Мельчук (“знавший десять языков, сто песен и тысячу анекдотов”) и Валера Кузьмин. Возникло даже ощущение комсомольской самодеятельности, и какое-то время я был членом комитета комсомола курса, выбранным. Быстро разочаровался и вышел. На курсе я участвовал и в написании капустника. Но была и травля, личные дела, рейды комсомольских дружин по общежитиям (и на Стромынке, и на Ленгорах уже), чтобы застукать парочки».

В списке преподавателей факультета в середине 1950-х годов числились такие видные ученые, как филолог-классик Сергей Иванович Радциг, пушкинист Сергей Михайлович Бонди, специалист по древнерусской литературе Николай Каллиникович Гудзий… Вел занятия на филологическом факультете и молодой тогда ученый-универсал Вячеслав Всеволодович Иванов. «По коридору бочком иногда проходил А. А. Реформатский (он не преподавал), – вспоминает Александр Жолковский. – На нашей английской кафедре вдруг появился настоящий англичанин Алек Уистин (Alec Wisitin), один раз курс по поэзии прочел Илья Голенищев-Кутузов, отчасти по-французски (или целиком?). Девочки увлекались В. Н. Турбиным. Среди классиков был А. Н. Попов – древний гимназический учитель и автор учебника. Уважался Н. И. Либан. Презирались партийные В. И. Кулешов, А. Г. Волков, П. Ф. Юшин… Экзотична была О. С. Ахманова. Ужасен и колоритен был – декан факультета Р. М. Самарин». «Нашему поколению сильно повезло», – писал в воспоминаниях о филологическом факультете Александр Чудаков, слушавший в МГУ тех же лекторов, что и первокурсник Ерофеев[154 - Чудаков А. Учились, учимся // Время, оставшееся с нами. Филологический факультет в 1955–1960 гг. Воспоминания выпускников. М., 2006. С. 28.].

Но, в отличие от Жолковского, Чудакова или от своего однокашника Бориса Успенского, Венедикт Ерофеев не стал завсегдатаем самых интересных лекций и семинаров филологического факультета. От преподавателей он, кажется, взял очень мало. В роли главных просветителей Ерофеева предстояло выступить компании его ближайших университетских друзей.

«Это был блистательный курс: Моркус, Муравьев, Успенский, Кобяков… – свидетельствовала Наталья Трауберг. – Непонятно, как их всех приняли в университет: слишком они не совпадали с официальными стереотипами и с официозными представлениями. Вероятно, что-то тогда действительно начало “оттаивать” в общественной жизни. Впрочем, позже по разным причинам многие из этих ярких юношей так же, как и Веня, оказались изгнанными из МГУ. Веня тогда был очень молодым и очень красивым»[155 - Про Веничку. С. 78.]. Сокурсницы вспоминают о Ерофееве так: «Он был самым младшим в группе, а может быть, и на курсе: в начале первого курса ему еще не исполнилось и семнадцати. Высокий, худой, узкоплечий, с яркими голубыми глазами, непокорными густыми темными волосами, спускавшимися на лоб <…> Выглядел он очень юно, по-мальчишески»[156 - Жуковская Е., Музыкантова А. и др. Кое-что о 4-й немецкой группе // Время, оставшееся с нами. Филологический факультет в 1955–1960 гг. Воспоминания выпускников. С. 227.]. «Он был младше меня и выглядел совсем еще маленьким. Худенький, длинная шейка…» Таким было начальное впечатление от Ерофеева у Бориса Успенского.

Выразительные штрихи к воспоминаниям о первых днях Ерофеева в университете добавляет Лев Кобяков, познакомившийся с Венедиктом еще летом 1955 года, под Можайском, куда всех только что поступивших в МГУ студентов добровольно-принудительно загнали менять грунт в совхозе («…старый снимали, а новый смешивали с навозом и клали вместо старого»[157 - Про Веничку. С. 38.]): «Веня тогда был типичным провинциальным мальчиком, золотым медалистом с голубенькими глазками, тихим, застенчивым, добрым, милым и очень наивным. Помню, он показал мне роскошную логарифмическую линейку, которую привез в Москву. Я спросил: “Зачем?” Он ответил: “Ну как же, мы же будем в университете учиться”. Почему-то он считал, что раз в университете, то обязательно у нас будет математика. Я, конечно, очень по этому поводу веселился»[158 - Там же.]. «Ерофеев на протяжении всего первого семестра был на редкость примерным мальчиком», – писал о себе сам автор «Записок психопата»[159 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 16.]. «Когда Ерофеев приехал с Кольского полуострова, в нем еще не было ничего, кроме через край бьющей талантливости и открытости к словесности», – вспоминал Владимир Муравьев[160 - Там же. С. 574.].

Встреча с Муравьевым, как представляется, стала самым значительным событием в университетской жизни Ерофеева и многое предопределила в дальнейшей судьбе обоих друзей. «Веня был одним из немногих людей, к которым мой отец относился с настоящей, очень большой нежностью», – свидетельствует Надежда Муравьева. «Муравьев на Веньку огромное влияние оказал, – полагала вторая жена Венедикта, Галина Ерофеева. – Он его духовный отец, хотя и немного моложе. Муравьев, я думаю, даже не подозревал, до какой степени Ерофееву важно было общение с ним, а уж как он дорожил этой дружбой! Конечно, они совершенно разные: академический Муравьев, москвич, библиотеки, книги и т. д., и Ерофеев с его образом жизни, буквально “вышедший из леса”. Но в какое бы время они ни встречались, их разговор был таким, как будто они только вчера расстались. Трудно себе представить, что было бы, если бы не было Муравьева на его пути. Он буквально Веньку родил»[161 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 605.]. Если не бояться высоких слов, то можно сказать, что дружбой с Владимиром Муравьевым Венедикт Ерофеев был, цитируя Мандельштама, «как выстрелом, разбужен»[162 - «Когда я спал без облика и склада, // Я дружбой был, как выстрелом, разбужен» (Мандельштам О. «К немецкой речи» (1932) // Собрание сочинений: в 4 т. Т. 3. М., 1994. С. 70).].

Равновесия и справедливости ради, приведем здесь и свидетельство Григория Померанца, несколько корректирующее эмоциональное высказывание второй ерофеевской жены: «Думаю, что в первый год дружбы с Венедиктом Ерофеевым, приехавшим из северного поселка, ведущим был Володя. Но Венечка – случай особый, не подходящий под общие мерки; и в какой-то миг он из ведо?мого стал ведущим. Ерофеевский стиль жизни повлиял на Володю, когда Венечка вступил на свой путь в Петушки»[163 - Померанц Г. Портрет на фоне времени // Время, оставшееся с нами. Филологический факультет в 1955–1960 гг. Воспоминания выпускников. С. 402.].

Сам Ерофеев в интервью И. Болычеву, варьируя монолог Хлопуши из есенинского «Пугачева»[164 - «Проведите, проведите меня к нему, // Я хочу видеть этого человека» (Есенин С. Пугачев // Полное собрание сочинений: в 7 т. Т. 3. М., 1998. С. 29).], четко определил границы того периода, в течение которого он был «ведомым» в отношениях с Муравьевым: «В университете мне сказали: “Ерофеев, ты тут пишешь какие-то стишки, а вот у нас на первом курсе филфака человек есть, который тоже пишет стишки”. Я говорю: “О, вот это уже интересно, ну-ка покажьте его мне, приведите мне этого человека”. И его, собаку, привели, и он оказался действительно настолько сверхэрудированным, что у меня вначале закружился мой тогда еще юный башечник. Потом я справился с головокружением и стал его слушать. И было чего слушать. И если говорить об учителе нелитературном, то – Владимир Муравьев. Наставничество это длилось всего полтора года, но все равно оно было более или менее неизгладимым. С этого все, как говорится, началось»[165 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 522.]. «Мой тогдашний равви В. Муравьев» – так шутливо определил это наставничество Ерофеев в автобиографии, написанной для Светланы Гайсер-Шнитман[166 - Гайсер-Шнитман С. Венедикт Ерофеев «Москва – Петушки», или «The Rest Is Silence». Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris, 1989. С. 20.].

Познакомились Ерофеев и Муравьев в университетском общежитии на улице Новые Черемушки, корпус 102, в котором поселили многих первокурсников. «Четыре железные кровати вдоль стен с наивными цветочками на обоях, больничные тумбочки при каждой из них, стол посередине под свисшей с потолка лампочкой, да еще обязательная для тех лет радиоточка <…>, – вспоминает Пранас Яцкявичус (Моркус). – Восточные окна показывали золотившиеся в московских далях башни и колокольни. С той стороны приезжали трамваи и возле барака при начатой стройке вываливали десант; отдохнув, заворачивали назад – в центр. Тут же располагался продуктовый, а за углом – пункт приема стеклотары с непременной гроздью мужчин и авосек с бутылками. Ерофееву досталось окно на запад. Там пылали милые сердцу мечтателя закаты и простирались заброшенные колхозные поля, руины ферм и складов, густые заросли на холме. К ним вела романтическая тропинка. По ней, возбуждая всеобщую зависть, водил своих девушек неотразимый Витя Дерягин»[167 - Про Веничку. С. 59, 60–61.].

Венедикт никуда «своих девушек» тогда не «водил», но и он, как и положено студенту, обзавелся возлюбленной. Ею стала ерофеевская одногруппница. «На первом же занятии по немецкому Антонина Григ<орьевна> Муз<ыкантова> попала в поле моего зрения, и мне, без преувеличения, сделалось дурно…» – писал Ерофеев в «Записках психопата»[168 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 22.]. «Наконец, вижу, внизу, на лестнице. До вечера привожу дыхание в норму», – отметил он в блокноте 1956 года[169 - Ерофеев В. Записные книжки 1960-х годов. С. 372.]. «…Опрокидывающее действие оказала первая любовь», – вспоминал Венедикт в интервью И. Тосунян[170 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 508.].

Судя по всему, Антонина Музыкантова принадлежала к тому типу девушек, пристрастие к которым Ерофеева его друг более поздних лет, Вадим Тихонов, объяснял так: «У него был идеал женщины – бывшая “тургеневская женщина”, а в наши времена – кондовая комсомолка. “Тургеневская женщина” в наши дни переродилась в “комсомольскую богиню”»[171 - Телепрограмма: «Вадим Тихонов: “Я – отблеск Венедикта Ерофеева”». URL: https://www.youtube.com/watch?v=_Efl3hjNTUY. «Комсомольская богиня» – образ из знаменитой «Песенки о комсомольской богине» Булата Окуджавы.]. «Комсомольской богиней» Музыкантова все-таки не была, и это не с ней в начале 1980-х годов Ерофеев шутливо сравнивал слависта Вальдемара Вебера: «…ты мне напоминаешь одну комсомолку из МГУ розлива 1961 года. Я ей говорю: идеальных людей не бывает, а она в ответ: а Никита Сергеевич Хрущев?»[172 - Вебер В. Был, в каком-то смысле, знаком лично // Знамя. 2009. № 11. С. 158.] А вот определение «тургеневская девушка розлива 1950-х годов» к тогдашней Антонине Музыкантовой, кажется, приложить можно.

В комнате университетского общежития вместе с Ерофеевым жило еще четыре человека. Кроме уже упомянутого Льва Кобякова, это были Леонид Самосейко из Белоруссии, Валерий Савельев из Казахстана и будущий известный чеховед Владимир Катаев из Челябинска. В мемуарах Катаев раскрывает университетское прозвище Ерофеева – Тухастый (от знаменитой парадигмы Л. В. Щербы: «Гло?кая ку?здра ште?ко будлану?ла бо?кра и курдя?чит туха?стого бокренка»)[173 - Катаев В. Как доехать до Петушков? // Время, оставшееся с нами. Филологический факультет в 1955–1960 гг. Воспоминания выпускников. С. 165.], а затем делится трогательными подробностями о его первом семестре в МГУ: «Добираться от общежития до университета надо было на трамвае и автобусе час с лишним, и, чтобы успеть к первой лекции, мы дружно вставали в семь утра – и Тухастый вместе со всеми. Вообще в первом семестре он выглядел как самый примерный студент. Не курил, ни капли спиртного не употреблял и даже давал по шее тем, у кого в разговоре срывалось непечатное слово. Однажды, получив месячную стипендию, чуть не всю ее потратил на компот из черешни, который привезли в общежитский буфет: ходил и покупал банку за банкой, что для северянина вполне извинительно. Нельзя сказать, чтобы он особенно выделялся. Любили его все – пожалуй, как самого младшего. Его голубые, как небеса, глаза, длинные ресницы и румянец во всю щеку исключали по отношению к нему обычную в подростковых компаниях (а все мы были тогда подростками) грубость»[174 - Там же. С. 167.].

Юрий Романеев, еще один университетский товарищ Ерофеева и его сосед по общежитию, вспоминает о том, какое большое впечатление на всех окружающих произвела ерофеевская «необыкновенная память»[175 - Романеев Ю. Мой Радциг, мои Дератани // Время, оставшееся с нами. Филологический факультет в 1955–1960 гг. Воспоминания выпускников. С. 208.]. «Например, – рассказывает Романеев, – он помнит наизусть всего Надсона, дореволюционный томик которого носит с собой. А еще Веня может единым духом перечислить все сорок колен Израилевых: Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его…»[176 - Там же.] В этом Ерофеев был сходен с Владимиром Муравьевым. «Они устраивали состязания между собой, кто больше прочитает стихов, – это могло длиться часами», – пишет Лев Кобяков[177 - Про Веничку. С. 40.]. Отчим Муравьева, Григорий Померанц, полагал, что свою феноменальную память Владимир Сергеевич получил в наследство от матери, Ирины Игнатьевны Муравьевой: «Ира знала наизусть чуть ли не всю поэзию Серебряного века, а память Володи почти не уступала материнской. Подхватывая стихи на лету, он стал своего рода арбитром в восстановлении культурной традиции после советского погрома»[178 - Померанц Г. Портрет на фоне времени. С. 402.].

Понятно, что в поэтическом пантеоне Муравьева центральное место уже в 1955 году занимал не Семен Надсон. И не Владимир Маяковский, которым Ерофеев сильно увлекался в Кировске. Своими представлениями об иерархии имен в русской поэзии Муравьев, конечно же, делился с чрезвычайно восприимчивым и наделенным фантастической памятью другом.

Теперь мы можем конкретизировать разговор о влиянии Муравьева на Ерофеева в начальный период их дружбы. Продолжением этого разговора пусть станет большой отрывок из устного рассказа сына Владимира Муравьева – Алексея: «Насколько я понимаю, для Ерофеева встреча с отцом была фундаментальным событием в жизни, которое перевернуло полностью все его ориентиры. Венедикт Васильевич приехал, как известно, с Хибин прямо на первый курс филологического факультета Московского университета и там, как иногородний, оказался в общежитии. В результате необычайно сложной констелляции разных обстоятельств отец поселился там же. Дело в том, что моя бабушка, Ирина Игнатьевна, тогда развелась с Елизаром Моисеевичем Мелетинским, вышла замуж за Григория Соломоновича Померанца, ме?ста (квартиры или комнаты свободной) особенного для детей в Москве не было, тем более что все 1950-е годы она провела в ссылке. Поэтому отец и поселился в университетском общежитии.

И вот в МГУ собралась уникальная компания, в которой некоторым интеллектуальным лидером отчасти был отец, но туда входили Евгений Костюхин, который потом стал фольклористом, а также Борис Успенский, Лев Кобяков и еще несколько разных людей. Ерофеев же, хотя он и был медалист и отличник, насколько я понимаю, тогда был еще не очень развит, и, собственно говоря, отец оказался тем, кто начал ему рассказывать про литературу в более глубоком смысле, и особенно про поэзию. В частности, из рук отца впервые он получил стихи Игоря Северянина, который стал его любовью на всю жизнь.

Нужно сказать, что в компании отца не было никакого восторга по поводу шестидесятничества. Что касается Евтушенко, то он воспринимался как символ пошлятины. И Окуджаву тоже никто в серьезные поэты не думал записывать… Отец вообще ранжировал литературу по родам – кто главный, кто неглавный. Скажем, Мандельштаму отводилась высшая ступень, кому-то – чуть пониже и так далее.

Отец производил абсолютно магнетическое действие на многих окружающих, не в последнюю очередь потому, что он всегда говорил максимально жестко и с очень большой уверенностью. Сергей Сергеевич Аверинцев как-то мне сказал: “Я человек сомнения”, а отец, даже если в чем-то сомневался, внешне этого никак не выражал. Это было то, что Набоков назвал strong opinion. И плюс ко всему отец детство и раннюю юность провел с книгой, он прочел всю библиотеку Мелетинского тогда – в Петрозаводске и в других местах, поэтому он феноменально много знал для молодого человека его поколения».

Учитывая то, какую значительную роль в становлении Ерофеева сыграл не только Муравьев, но и вся его университетская компания, приведем здесь выжимки-характеристики некоторых ее участников из воспоминаний Евгения Костюхина: «Борис Успенский с его умением всему на свете дать трезвую и ироничную оценку <…> Пранас Яцкявичус <…> Наверное, более ироничного, насмешливого человека среди нас не было. Пранас – это всегда спектакль <…> Ерофеев с его подачи стал Веничкой <…> Но любовь моя, мой первый и самый дорогой наставник, дружба с которым прошла сквозь всю мою жизнь, – Володя Муравьев. Он не только ввел меня в мир литературы, но и воспитал меня. Мальчик из подлинно интеллигентной семьи (дядя – филолог и поэт, тетя – редактор Учпедгиза и автор книг о зарубежных классиках, мать – филолог, автор книги об Андерсене, отчим – видный философ и эссеист Григорий Соломонович Померанц), он поражал воображение не только энциклопедическими знаниями, но и смелостью и широтой суждений. Он пришелся не ко двору советской эпохе и в полной мере себя не реализовал. Но пусть толкиенисты будут ему благодарны за открытие Толкиена. Что до его человеческого потенциала, то мне его хватило на всю жизнь»[179 - Костюхин Е. Коротко о минувшем // Время, оставшееся с нами. Филологический факультет в 1955–1960 гг. Воспоминания выпускников. С. 219–220. В. С. Муравьев и А. А. Кистяковский стали первыми переводчиками на русский язык «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина.].

Сам Венедикт Ерофеев в интервью И. Болычеву рассказывал об этой компании не столь патетически, но тоже с ностальгией и симпатией: «…основное студенчество было настолько плохо, что противно и вспоминать, – но опять же, как всегда, как и в Царскосельском лицее, непременно найдется семь-восемь людей, которые кое-что кое в чем смыслят. Так вот, мне повезло, я на них напал»[180 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 521.]. Л. Прудовскому Ерофеев рассказывал: «Среди них были такие, вроде чуть-чуть видящие, вроде Володи Муравьева – опять же мой однокурсник»[181 - Там же. С. 495.]. А дальше Ерофеев снова использовал «лицейскую» метафору и отметил, что компания была похожа «немножко на царскосельскую, на кюхельбекерскую такую, в несколько заниженном варианте. Я там представлял барона Дельвига»[182 - Там же.]. Интересно, что в сходную игру в интервью Соломону Волкову с увлечением сыграл младший современник Ерофеева и чтимый им поэт Иосиф Бродский: «В свое время в Ленинграде возникла группа, по многим признакам похожая на пушкинскую “плеяду”. То есть примерно то же число лиц: есть признанный глава, признанный ленивец, признанный остроумец. Каждый из нас повторял какую-то роль. Рейн был Пушкиным. Дельвигом, я думаю, скорее всего, был Бобышев. Найман, с его едким остроумием, был Вяземским. Я, со своей меланхолией, видимо, играл роль Баратынского»[183 - Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998. С. 227.].

Десятым января 1956 года датируется старт первой в студенческой жизни Венедикта Ерофеева сессии. Открывалась она трудным экзаменом по античной литературе. «Не без страха ожидали мы своей участи у Сергея Ивановича Радцига и Николая Алексеевича Федорова (первый читал нам лекции по античке, а второй проводил по ней коллоквиумы), – рассказывает Юрий Романеев. – И вдруг новость: <…> Веня Ерофеев сдал античную литературу на пятерку самому Сергею Ивановичу!»[184 - Романеев Ю. Мой Радциг, мои Дератани. С. 208.] Столь же удачно Ерофеев выдержал остальные экзамены первой сессии (введение в языкознание, устное народное творчество, логику и немецкий язык).

После этого он триумфатором уехал домой, в Кировск, на зимние каникулы.

В конце февраля Ерофеев вернулся в Москву. И сразу же для всех стало очевидным то его «разочарование» в университете, о котором он многие годы спустя говорил в интервью И. Тосунян. «Перемена, и очень резкая, наступила во втором семестре, – вспоминает Владимир Катаев. – Съездив на зимние каникулы к себе домой, Тухастый вдруг превратился в мрачного затворника и целыми днями валялся на постели. Что-то писал, пряча тетрадь под подушку. К весне он уже выкуривал по пачке папирос в день и мог выпить за раз бутылку красного вина. На занятиях теперь почти не бывал. Читал много, но с программой не сверялся»[185 - Катаев В. Как доехать до Петушков? С. 168.]. Сам Ерофеев нарочито грубо говорил в интервью Л. Прудовскому: «Я просто перестал ходить на лекции и перестал ходить на семинары. И скучно было, да и незачем. Я приподнимался утром и думал, пойти ли на лекцию или семинар, и думаю: на хуй мне это надо, – и не вставал и не выходил <…> Я, видимо, не вставал, потому что слишком вставали все другие. И мне это дьявольски не нравилось. Ну, идите вы, пиздюки, думал я, а я останусь лежать, потому что у меня мыслей до хуища»[186 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 494.]. «Ему было неинтересно учиться, потому что он понял, что это все такая мура, что это не дает ему такого движения, которого он хотел бы. Сам процесс учебы его не устраивал, это ему было неинтересно. Он явно хотел большего и был о себе более высокого мнения. Причем без какой-то особой гордыни и подчеркивания, но было ясно, что он настолько вникал в литературу сам и настолько ее знал, что его не устраивал обычный процесс формального обучения. Это ему было не нужно. Потому что он знал больше. Потому что он сам работал над собой», – со слов Ерофеева рассказывает Ирина Дмитренко.

Что же произошло? В каких конкретных событиях следует искать если не глубинную причину, то хотя бы внешний повод для столь определенного (и первого в ряду многих) отказа Венедикта Ерофеева от пути, ведущего к успеху в общепринятом смысле этого слова? «Каждая минута моя отравлена неизвестно чем, каждый мой час горек», – отметит 34-летний Ерофеев в записной книжке 1972 года[187 - Ерофеев В. Записные книжки. Книга вторая. С. 16.]. Но чем оказались «отравлены» в 1956 году «минуты и часы» вчерашнего мальчика-медалиста «с голубенькими глазками»?

В семье Ерофеева ответственность за резкую перемену в поведении сына и брата, естественно, возлагали на шумную столицу в целом и на разгульную студенческую жизнь в частности. «Мне кажется, что Москва на него как-то повлияла, – предполагала Тамара Гущина. – Окружение… в МГУ – все дети таких родителей… Там и Маша Марецкая[188 - Дочь популярной советской актрисы Веры Марецкой. – О. Л., М. С., И. С.] училась, он мне про нее рассказывал… Муравьев – из профессорской, писательской семьи… и затянуло человека»[189 - Острова.]. «Проблемы с алкоголем начались в Москве. Раньше Вена был пай-мальчик, – вторит сестре Нина Фролова. – Он не курил, не выпивал, пока не стал студентом МГУ. Там училось много детей известных людей»[190 - Коктейль Ерофеева. Сестра культового писателя Нина Фролова: «От него всего можно было ожидать!»]. Недостаточность этого простого объяснения бросается в глаза хотя бы потому, что реакция отторжения от университета у Ерофеева началась не в Москве, а в Кировске или, по крайней мере, сразу же после возвращения в Москву из Кировска.

Объяснение поведения Ерофеева, которое хотим предложить мы, еще проще, чем у Тамары Гущиной и Нины Фроловой, но, как кажется, и правдоподобнее: именно на зимних каникулах в Кировске Венедикт узнал, что его отец смертельно болен и жить ему осталось совсем недолго.

Рассказывая в первой главе этой книги о детстве Венедикта Ерофеева на Кольском полуострове, мы пропустили одно важное событие, о котором самое время сообщить сейчас: еще в конце 1953 года за опоздание на работу его отец Василий Васильевич был вторично осужден на три года лагерей. Однако здоровье заключенного оказалось настолько расшатано первой отсидкой[191 - Еще находясь под следствием по первому делу, Василий Ерофеев писал начальнику следственного отдела: «Убедительно прошу ускорить мое дело, болезнь моя обостряется, были случаи кружения головы и я падал на пол <…> у меня туберкулез и порок сердца» (Копия уголовного дела Василия Ерофеева из личного архива В. Ерофеева. Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой).], что бо?льшую часть нового срока он провел в больнице и по настоянию врачей был освобожден из лагеря раньше истечения времени наказания. Как раз в начале января 1956 года Василия Васильевича положили в Мурманскую областную больницу, чтобы определиться с диагнозом, а затем сделать ему операцию на желудке. Но в ходе исследований врачи обнаружили у Ерофеева-отца рак легкого в запущенной, безнадежной стадии и отпустили Василия Васильевича умирать домой.

Вновь (только с сокращениями) процитируем здесь те два микрофрагмента из «Москвы – Петушков» и записной книжки Ерофеева, которые мы уже приводили в предисловии: «У других, я знаю, у других это случается, если кто-нибудь вдруг умрет, если самое необходимое существо на свете вдруг умрет. Но у меня-то ведь это вечно! – хоть это-то поймите!» И: «Великолепное “все равно”. Оно у людей моего пошиба почти постоянно <…> А у них это – только в самые высокие минуты, т. е. в минуты крайней скорби, под влиянием крупного потрясения, особенной утраты». Мы совершенно не собираемся утверждать, что отец в описываемый период был для Ерофеева «самым необходимым существом на свете», – они были уже очень давно далеки друг от друга, а отъезд сына в Москву лишь увеличил дистанцию между ними. Вероятно, Венедикта поразила не столько неизбежная скорая смерть Василия Васильевича, сколько впервые близко увиденная надвигающаяся смерть как таковая. «Веничка постоянно думал о смерти и сильно и болезненно переживал преходящесть, – отмечает Ольга Седакова. – Я думаю, что тема смерти, тема необратимого движения времени его не отпускала»[192 - Седакова О. Венедикт Ерофеев – человек страстей // Правмир. ру. Православие и мир. 2013. 24 октября. URL: http://www.pravmir.ru/venedikt-erofeev-chelovek-strastej2/.]. «Я думаю, что в какой-то момент жизни Ерофеев столкнулся с опытом смерти, – пишет Андрей Архипов. – И я думаю, что впечатление от этого столкновения действительно изменило психику Ерофеева (или, наоборот, актуализовало ее)».

Допускаем, что самому Ерофееву все эти рассуждения показались бы нестерпимой «высокопарщиной», как, наверное, и следующий концептуальный пассаж из мемуаров Григория Померанца: «Закончив школу с золотым аттестатом, он два года продолжал свое образование, врастал в элиту своего времени и вдруг вспомнил, откуда родом, и захотел со всем своим умом вернуться к судьбе товарища по школьной парте, не получившего аттестата с отличием и не попавшего в Московский университет. Его вел демон, велевший довести задуманное до конца, проверить на себе, может ли Святой Дух жить в пропойце»[193 - Померанц Г. Портрет на фоне времени. С. 403.].

Так или иначе, но в частично автобиографическом фрагменте из «Записок психопата», написанном как бы от лица однокурсников Ерофеева, упоминается и о болезни, и о смерти его отца (Василий Васильевич умер 15 июня 1956 года, и Венедикт на его похороны не приехал – не был готов эту смерть принять (?); в дневнике 1986 года он отметит: «Не забыть: 15 июня 30-летие смерти отца»[194 - Личный архив В. Ерофеева. Материалы предоставлены Г. А. Ерофеевой.]).

Приведем здесь полностью этот обширный фрагмент: «Не то суровый зимний климат, не то “алкоголизм семейных условий” убили в нем “примерность”, и к началу второго семестра выкинули нам его с явными признаками начавшейся дегенерации.

Весь февраль Ерофеев спал и во сне намечал незавидные перспективы своего прогрессирования.

С первых же чисел марта предприимчивому от природы Ерофееву явно наскучило бесплодное “намечание перспектив”, и он предпочел приступить к действию.

В середине марта Ерофеев тихо запил.