По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

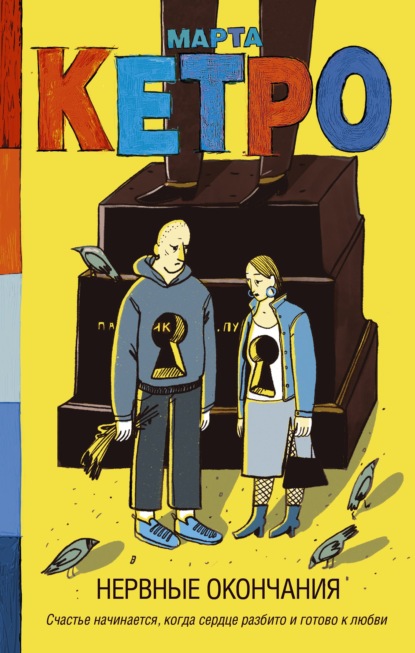

Нервные окончания

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Оленьке ни капли не обидно, потому что такие у них отношения интеллигентные, а кругом весна, и даже на их шумной и дымной улице под утро поют птицы, и голос горлицы слышен, сладкий, как чёрные виноградины.

Оленька уже давно не была у родителей, хотя до них всего час на электричке, но ни счастливой зимой, ни страшной весной у неё не нашлось сил, чтобы отнять один выходной день сначала у своего счастья, а потом у своего горя, и съездить к себе в городок. И вот после работы, как раз перед девятым, она решила, что давно пора. Доехала до тёти Маши, купила продуктов, принесла, переоделась и попрощалась до завтра. Тётя Маша, кажется, рада была от неё отдохнуть, хотя на лице ничего такого не показала, но видно было. В конце концов, полгода как две кукушки рядом просидели и ещё, даст бог, просидят, до самого отпуска в августе. Оленька вышла из дома, купила маме карамельных вафель, которые она любит, а у них не продают, и вошла в метро. Пятнадцать минут – и на вокзале.

А на «Курской» ее окликнули.

А на «Курской» ее окликнули.

Медленно-медленно, как в кино, она поворачивалась и думала: «Медленно-медленно, как в кино, я поворачиваюсь, и если сейчас посмотрю ему в глаза, я пропала». Так оно и вышло.

Он обласкал её всю одним взглядом, тронул губами губы и, не отрываясь, прямо в губы, сказал: «Пошли к тебе». Её рот было заполнила горечь, потому что знала точно, отчего не к нему, но белая лилия внутри пахла всё сильнее и сильнее, и она схватила его за руку и вбежала в вагон обратного поезда. Десять минут – и дома.

Было почти одиннадцать, и тётя Маша уже спала, наверное. Оленька отперла дверь, заглянула – тихо, втащила его и втолкнула в комнату – не до церемоний. Накинула крючок: если ночью тётя Маша встанет, скажу, не открывая, что заболела и вернулась с дороги, а там как-нибудь, как-нибудь, потому что главное теперь – расстегнуть рубашку, найти губами сухую горячую ключицу, вдохнуть фиалки и возвратиться к нему, к себе, к жизни. Вот, вот, вот – расстегнула, нашла, вдохнула, затихла.

И тут они услышали за стеной голос – тётя Маша громко разговаривала с телевизором. Оленька понятия не имела, что у тёти Маши бывает такой чёткий, напористый голос. Но ведь она никогда раньше и не задумывалась, как тётя проводит в пустой квартире целые дни одна. А тётя говорила:

– Навыбирали тут уродов. Сами уроды и навыбирали таких. Да. Ты, рожа крысиная, до чего страну довел. Теперь удивляешься? Расплодили черножопых, как их учить, когда они по-русски только материться могут, и то с акцентом. Евреев напустили и американцев, понастроили «Макдоналдсов». Как же я ненавижу вас всех, суки. Идите все в жопу. В жопу.

Голос приблизился – тётя Маша вышла в коридор и двинулась к туалету, не переставая вещать. Она шла, топая и почти скандируя:

– Ненавижу! Черные! Ннахрен! «Макдоналдсы»! Ннахрен! Оленька, сучка такая, ннахрен! Евреи, ннахрен!

(Оленькин парень неожиданно хмыкнул и довольно громко сказал: «Круто». Оленька зашипела: «Молчи ты» и быстро запахнула на нём рубашку.)

Слышно было, как тётя Маша рывком открыла дверь туалета, тяжело села на унитаз и через некоторое время громко и уверенно помочилась. На время стало тихо.

Оленька решила, что пока тётя Маша в туалете, они успеют удрать из квартиры, благо входная дверь напротив ее комнаты. Тётка, видно, сошла с ума, но главное сейчас – сбежать, а за вещами она потом с подружкой зайдёт. Как-нибудь перекантуется, а потом можно будет нормальную комнату снять… Она влезла в туфли, дёрнула за руку своего парня, выскочила в коридор, метнулась к выходу и остановилась. Потому что из туалета шёл ровный яркий свет, и Оленьке ничего не оставалось, кроме как повернуться и посмотреть. Дверь распахнута настежь, и перед ней на унитазе сидела тётя Маша. На ней была надета нейлоновая фиолетовая комбинация, обтягивающая тяжёлое тело, на белом старом лице цвели огромные губы, нарисованные красной Оленькиной помадой, широко расставленные ноги – в пушистых розовых тапочках, а в руках она комкала кусок бумаги.

Пауза затягивалась.

– Добрый вечер, – сказал Оленькин парень.

– Добрый вечер, – ответила тётя Маша, поднялась, подошла ближе, всмотрелась в его лицо и принялась медленно стирать туалетной бумагой тревожные красные разводы – следы Оленькиных поцелуев с его губ.

Так окончилась главная Олина любовь.

Сиреневое платье Оленьки

Прошлой весной, спустя многие годы, снова перечитала прелестную маленькую пьесу Франсуазы Саган «Сиреневое платье Валентины».

Впервые она попалась мне в последнем школьном мае, в деревне, когда я делала вид, что готовлюсь к выпускным экзаменам. Открыла тогда, и сердце окатило тоской, будто приподняли лёгкую ситцевую занавеску в бабушкином доме, а за нею и не палисадник вовсе, и не сирень, и не рыжие куры, а весенний Париж, узкая улица, вымощенная камнем, и я ступаю по ней – взрослая. Такая, какой мне безуспешно хотелось быть: очень красивая, победоносная и без веснушек.

Я представила, что у каждого человека есть свой идеальный возраст, к которому он всю жизнь стремится, а миновав его, – горюет. Для одного – это солнечные двадцать, для другого – самоуверенные тридцать, а третий через пустые годы идёт к умудрённым шестидесяти, например. И, дойдя, человек несколько лет живёт точно в своём теле и свою жизнь, а до того – будто догонял себя, после же – покидает.

И мне показалось, я встречусь с собою в возрасте сагановских героинь – 35, 40, 45. Ведь у неё они часто таковы: «Bonjour tristesse» («Здравствуй, грусть») Франсуаза написала в девятнадцать, но и там самая трагическая фигура – женщина далеко за тридцать, невежливо говоря, под сорок. «Любите ли вы Брамса?», «Ангел-хранитель», «Немного солнца в холодной воде» – везде она, беспомощная перед юными существами, очень нежная, иногда лгущая, но исключительно от растерянности. Как тонкая рисовая бумага в неумелых руках – вот какая. И в «Сиреневом платье» тот же образ.

Точно помню, как сердце моё рванулось к ней – к Валентине, но на самом деле – к взрослой Ольге, – с мелкими морщинками на сухой прозрачной коже, с хрупким горячим телом, всегда чуть усталой, немного лихорадочной и почему-то пьющей водку – вместо романтического вина.

Вот Саган начинает: «Входят Серж и Валентина, ему двадцать пять, ей тридцать семь лет, он несёт чемодан».

Ему 25, ей 37, и это всё объясняет, как водка – сразу в кровь. Помню, цифры сразили меня, хотя что я, шестнадцатилетняя, могла знать о мужчинах моложе себя? Их же просто не существовало в природе. Но я отчего-то хорошо представляла, как это бывает, когда смотришь на юношу, и он будто прозрачен, охваченный страстью, амбициями, надеждами. И будущее – и его, и твоё, и ваше, – прозрачно, но ты отворачиваешься от очевидного, потому что хочется, всё-таки хочется огня. И всё в ваших отношениях построено на обмане. Он лжёт себе, пытаясь поверить, что разница в возрасте между вами несущественна, что совсем скоро он станет зрелым мужчиной, а ты не постареешь никогда, и вы, наконец, сравняетесь. А ты помогаешь ему, садясь спиной к свету, многого недоговариваешь, аккуратно корректируя реальность, прячешь лицо в голубые тюльпаны и соглашаешься: «Да, да. Конечно. И я тебя тоже. И я – навсегда».

И кончается все как обычно у Саган – немного солнца, немного скуки, немного жалости и очень, очень много печали.

Прочитав, я отчаянно захотела, во-первых, водки, во-вторых, тюльпанов, а в-третьих, сиреневое платье. Тюльпаны, – правда, красные махровые, – у бабушки как раз расцвели, но водка оказалась ужасно невкусной, а сиреневый совершенно не шел к моим глазам и цвету лица. «Оленька, он тебя убивает, – заявила мама в магазине «Ткани», накинув мне на плечи лиловатый отрез. – Выпускное будем шить розовое. А это для взрослых». А ведь я уже представила платье – из мягкого тусклого шелка, с дюжиной маленьких пуговиц на манжетах, длинное-длинное. «Что ж, это для Ольги, – думала я, – не для Оленьки. Стану старше, буду сама решать, какие цвета носить».

Потом, конечно, забыла.

Прошло двадцать лет, прежде чем я встретилась со своим сиреневым платьем.

Была весна, и я сидела в кафе с молодым мужчиной. Он был уже не юноша, но заметно младше меня, и так же прозрачен для взгляда, охваченный страстью, амбициями и надеждой. Я пересказала ему историю обманщицы Валентины и её сиреневого платья.

– Ведь я тебя тоже обману.

– Я готов. Ну, почти.

– О нет, «почти» не считается.

Мне вдруг стало весело, где-то внутри запела нежная картавая женщина, и её птичий язык сложился в понятные слова, которые я зачем-то произнесла:

– Подари мне сиреневое платье, милый, чтобы я знала, что ты готов принять меня такой, как есть. Подари мне сиреневое платье, когда решишься. Подари мне сиреневое платье, когда полюбишь меня. А я тебя, конечно, обману.

– Подарю.

Потом мы затеяли долгую игру в любовь, со случайными встречами, побегами и возвращениями. Она длилась и длилась, увлекала нас, мы будто танцевали под нежное картавое пение, но я постепенно заметила, что начала ждать. Всё чаще я ждала, когда музыка закончится и произойдёт между нами что-то настоящее, что-то похожее на правду. И что он подарит мне сиреневое платье. Порой он сам вспоминал о нём:

– Я тут присматривал тебе платье, но ни одно тебя не стоит. То слишком дешёвое, то недостаточно сиреневое.

Мне иногда хотелось сказать: да забудь ты этот нелепый разговор, я уже не хочу платье, лучше прими меня, такой, как есть. Лучше полюби. И я тебя, может быть, не обману.

Но я молчала – всё лето, и осень, и зиму.

А к следующей весне слишком часто стала гулять одна, бродила по Тверской, Столешникову, Никольской, заглядывала в витрины – без мысли, просто так.

Однажды увидела на тёмном безликом манекене сиреневое платье – и прошла мимо. Ещё казалось, что есть мужчина, который способен полюбить меня, обманщицу с мелкими морщинками на сухой прозрачной коже, с хрупким горячим телом, всегда чуть усталую, немного лихорадочную, изредка пьющую водку – потому что хочется сразу в кровь.

Но потом мы встретились и не то, чтобы поговорили, но музыка у меня внутри наконец затихла. Только она не сменилась ничем настоящим, просто оказалось, что история окончена, Валентине пора уезжать, а мне даже нечего сказать на прощание.

Я ушла, а на следующий день купила сиреневое платье: из мягкого тусклого шелка, с дюжиной маленьких пуговиц на манжетах, длинное и немного слишком дорогое для меня – самую малость, но я бы не стала его покупать, если бы… Если бы не Оленька, которая так мечтала стать взрослой.

«Добра ли вы честь?»

– Ты не устал? Скоро придём. – Оленька забежала вперёд и заглянула ему в глаза, как маленькая собачка.

Она всегда любила мужчин, с которыми можно почувствовать себя маленькой, но всё-таки хотелось бы казаться девочкой, а не щенком. Только с этим почему-то не получалось сохранить достоинство. Казалось бы: она старше, успешнее, умнее и, пожалуй, талантливее. А в нём был покой, покой и благородство, тёмная царская кровь текла в его венах, а лицо годилось для монет. Звался Роджер – разумеется, кличка. В честь весёлого флага, не потому что отличался жизнерадостностью или чем-нибудь напоминал пирата (ну там алой повязкой или деревянной ногой), а исключительно из-за худого рельефного лица, которое иной раз походило на череп – смотря какой свет, конечно. Оля точно знала, что освещение может многое сделать с человеком, но этого как ни высвечивай – красив. Чаще всего она называла его «ах, Роджер».

Ах, Роджер, какой же ты красивый, ах, Роджер, как я тебе рада, ах, Роджер, а-а-ах, – иногда это звучало чуть насмешливо, как дворовая песенка про пиратов и креолок, но чаще в ее голосе было столько нежности, что пошлость имени исчезала, и оставался только долгий сладкий выдох.

Они подошли к арке, в которой пряталась дверь, ведущая в клуб. Оленька отдала Роджеру здоровенный букет, предназначенный для подарка, и поправила волосы, растрепавшиеся от быстрой ходьбы (чтобы за ним, длинноногим, угнаться, она всю дорогу прибавляла шаг и временами непроизвольно пускалась вприпрыжку, подворачивая каблуки). Роджер хотел было открыть дверь, но Оленька остановила его.

Оленька уже давно не была у родителей, хотя до них всего час на электричке, но ни счастливой зимой, ни страшной весной у неё не нашлось сил, чтобы отнять один выходной день сначала у своего счастья, а потом у своего горя, и съездить к себе в городок. И вот после работы, как раз перед девятым, она решила, что давно пора. Доехала до тёти Маши, купила продуктов, принесла, переоделась и попрощалась до завтра. Тётя Маша, кажется, рада была от неё отдохнуть, хотя на лице ничего такого не показала, но видно было. В конце концов, полгода как две кукушки рядом просидели и ещё, даст бог, просидят, до самого отпуска в августе. Оленька вышла из дома, купила маме карамельных вафель, которые она любит, а у них не продают, и вошла в метро. Пятнадцать минут – и на вокзале.

А на «Курской» ее окликнули.

А на «Курской» ее окликнули.

Медленно-медленно, как в кино, она поворачивалась и думала: «Медленно-медленно, как в кино, я поворачиваюсь, и если сейчас посмотрю ему в глаза, я пропала». Так оно и вышло.

Он обласкал её всю одним взглядом, тронул губами губы и, не отрываясь, прямо в губы, сказал: «Пошли к тебе». Её рот было заполнила горечь, потому что знала точно, отчего не к нему, но белая лилия внутри пахла всё сильнее и сильнее, и она схватила его за руку и вбежала в вагон обратного поезда. Десять минут – и дома.

Было почти одиннадцать, и тётя Маша уже спала, наверное. Оленька отперла дверь, заглянула – тихо, втащила его и втолкнула в комнату – не до церемоний. Накинула крючок: если ночью тётя Маша встанет, скажу, не открывая, что заболела и вернулась с дороги, а там как-нибудь, как-нибудь, потому что главное теперь – расстегнуть рубашку, найти губами сухую горячую ключицу, вдохнуть фиалки и возвратиться к нему, к себе, к жизни. Вот, вот, вот – расстегнула, нашла, вдохнула, затихла.

И тут они услышали за стеной голос – тётя Маша громко разговаривала с телевизором. Оленька понятия не имела, что у тёти Маши бывает такой чёткий, напористый голос. Но ведь она никогда раньше и не задумывалась, как тётя проводит в пустой квартире целые дни одна. А тётя говорила:

– Навыбирали тут уродов. Сами уроды и навыбирали таких. Да. Ты, рожа крысиная, до чего страну довел. Теперь удивляешься? Расплодили черножопых, как их учить, когда они по-русски только материться могут, и то с акцентом. Евреев напустили и американцев, понастроили «Макдоналдсов». Как же я ненавижу вас всех, суки. Идите все в жопу. В жопу.

Голос приблизился – тётя Маша вышла в коридор и двинулась к туалету, не переставая вещать. Она шла, топая и почти скандируя:

– Ненавижу! Черные! Ннахрен! «Макдоналдсы»! Ннахрен! Оленька, сучка такая, ннахрен! Евреи, ннахрен!

(Оленькин парень неожиданно хмыкнул и довольно громко сказал: «Круто». Оленька зашипела: «Молчи ты» и быстро запахнула на нём рубашку.)

Слышно было, как тётя Маша рывком открыла дверь туалета, тяжело села на унитаз и через некоторое время громко и уверенно помочилась. На время стало тихо.

Оленька решила, что пока тётя Маша в туалете, они успеют удрать из квартиры, благо входная дверь напротив ее комнаты. Тётка, видно, сошла с ума, но главное сейчас – сбежать, а за вещами она потом с подружкой зайдёт. Как-нибудь перекантуется, а потом можно будет нормальную комнату снять… Она влезла в туфли, дёрнула за руку своего парня, выскочила в коридор, метнулась к выходу и остановилась. Потому что из туалета шёл ровный яркий свет, и Оленьке ничего не оставалось, кроме как повернуться и посмотреть. Дверь распахнута настежь, и перед ней на унитазе сидела тётя Маша. На ней была надета нейлоновая фиолетовая комбинация, обтягивающая тяжёлое тело, на белом старом лице цвели огромные губы, нарисованные красной Оленькиной помадой, широко расставленные ноги – в пушистых розовых тапочках, а в руках она комкала кусок бумаги.

Пауза затягивалась.

– Добрый вечер, – сказал Оленькин парень.

– Добрый вечер, – ответила тётя Маша, поднялась, подошла ближе, всмотрелась в его лицо и принялась медленно стирать туалетной бумагой тревожные красные разводы – следы Оленькиных поцелуев с его губ.

Так окончилась главная Олина любовь.

Сиреневое платье Оленьки

Прошлой весной, спустя многие годы, снова перечитала прелестную маленькую пьесу Франсуазы Саган «Сиреневое платье Валентины».

Впервые она попалась мне в последнем школьном мае, в деревне, когда я делала вид, что готовлюсь к выпускным экзаменам. Открыла тогда, и сердце окатило тоской, будто приподняли лёгкую ситцевую занавеску в бабушкином доме, а за нею и не палисадник вовсе, и не сирень, и не рыжие куры, а весенний Париж, узкая улица, вымощенная камнем, и я ступаю по ней – взрослая. Такая, какой мне безуспешно хотелось быть: очень красивая, победоносная и без веснушек.

Я представила, что у каждого человека есть свой идеальный возраст, к которому он всю жизнь стремится, а миновав его, – горюет. Для одного – это солнечные двадцать, для другого – самоуверенные тридцать, а третий через пустые годы идёт к умудрённым шестидесяти, например. И, дойдя, человек несколько лет живёт точно в своём теле и свою жизнь, а до того – будто догонял себя, после же – покидает.

И мне показалось, я встречусь с собою в возрасте сагановских героинь – 35, 40, 45. Ведь у неё они часто таковы: «Bonjour tristesse» («Здравствуй, грусть») Франсуаза написала в девятнадцать, но и там самая трагическая фигура – женщина далеко за тридцать, невежливо говоря, под сорок. «Любите ли вы Брамса?», «Ангел-хранитель», «Немного солнца в холодной воде» – везде она, беспомощная перед юными существами, очень нежная, иногда лгущая, но исключительно от растерянности. Как тонкая рисовая бумага в неумелых руках – вот какая. И в «Сиреневом платье» тот же образ.

Точно помню, как сердце моё рванулось к ней – к Валентине, но на самом деле – к взрослой Ольге, – с мелкими морщинками на сухой прозрачной коже, с хрупким горячим телом, всегда чуть усталой, немного лихорадочной и почему-то пьющей водку – вместо романтического вина.

Вот Саган начинает: «Входят Серж и Валентина, ему двадцать пять, ей тридцать семь лет, он несёт чемодан».

Ему 25, ей 37, и это всё объясняет, как водка – сразу в кровь. Помню, цифры сразили меня, хотя что я, шестнадцатилетняя, могла знать о мужчинах моложе себя? Их же просто не существовало в природе. Но я отчего-то хорошо представляла, как это бывает, когда смотришь на юношу, и он будто прозрачен, охваченный страстью, амбициями, надеждами. И будущее – и его, и твоё, и ваше, – прозрачно, но ты отворачиваешься от очевидного, потому что хочется, всё-таки хочется огня. И всё в ваших отношениях построено на обмане. Он лжёт себе, пытаясь поверить, что разница в возрасте между вами несущественна, что совсем скоро он станет зрелым мужчиной, а ты не постареешь никогда, и вы, наконец, сравняетесь. А ты помогаешь ему, садясь спиной к свету, многого недоговариваешь, аккуратно корректируя реальность, прячешь лицо в голубые тюльпаны и соглашаешься: «Да, да. Конечно. И я тебя тоже. И я – навсегда».

И кончается все как обычно у Саган – немного солнца, немного скуки, немного жалости и очень, очень много печали.

Прочитав, я отчаянно захотела, во-первых, водки, во-вторых, тюльпанов, а в-третьих, сиреневое платье. Тюльпаны, – правда, красные махровые, – у бабушки как раз расцвели, но водка оказалась ужасно невкусной, а сиреневый совершенно не шел к моим глазам и цвету лица. «Оленька, он тебя убивает, – заявила мама в магазине «Ткани», накинув мне на плечи лиловатый отрез. – Выпускное будем шить розовое. А это для взрослых». А ведь я уже представила платье – из мягкого тусклого шелка, с дюжиной маленьких пуговиц на манжетах, длинное-длинное. «Что ж, это для Ольги, – думала я, – не для Оленьки. Стану старше, буду сама решать, какие цвета носить».

Потом, конечно, забыла.

Прошло двадцать лет, прежде чем я встретилась со своим сиреневым платьем.

Была весна, и я сидела в кафе с молодым мужчиной. Он был уже не юноша, но заметно младше меня, и так же прозрачен для взгляда, охваченный страстью, амбициями и надеждой. Я пересказала ему историю обманщицы Валентины и её сиреневого платья.

– Ведь я тебя тоже обману.

– Я готов. Ну, почти.

– О нет, «почти» не считается.

Мне вдруг стало весело, где-то внутри запела нежная картавая женщина, и её птичий язык сложился в понятные слова, которые я зачем-то произнесла:

– Подари мне сиреневое платье, милый, чтобы я знала, что ты готов принять меня такой, как есть. Подари мне сиреневое платье, когда решишься. Подари мне сиреневое платье, когда полюбишь меня. А я тебя, конечно, обману.

– Подарю.

Потом мы затеяли долгую игру в любовь, со случайными встречами, побегами и возвращениями. Она длилась и длилась, увлекала нас, мы будто танцевали под нежное картавое пение, но я постепенно заметила, что начала ждать. Всё чаще я ждала, когда музыка закончится и произойдёт между нами что-то настоящее, что-то похожее на правду. И что он подарит мне сиреневое платье. Порой он сам вспоминал о нём:

– Я тут присматривал тебе платье, но ни одно тебя не стоит. То слишком дешёвое, то недостаточно сиреневое.

Мне иногда хотелось сказать: да забудь ты этот нелепый разговор, я уже не хочу платье, лучше прими меня, такой, как есть. Лучше полюби. И я тебя, может быть, не обману.

Но я молчала – всё лето, и осень, и зиму.

А к следующей весне слишком часто стала гулять одна, бродила по Тверской, Столешникову, Никольской, заглядывала в витрины – без мысли, просто так.

Однажды увидела на тёмном безликом манекене сиреневое платье – и прошла мимо. Ещё казалось, что есть мужчина, который способен полюбить меня, обманщицу с мелкими морщинками на сухой прозрачной коже, с хрупким горячим телом, всегда чуть усталую, немного лихорадочную, изредка пьющую водку – потому что хочется сразу в кровь.

Но потом мы встретились и не то, чтобы поговорили, но музыка у меня внутри наконец затихла. Только она не сменилась ничем настоящим, просто оказалось, что история окончена, Валентине пора уезжать, а мне даже нечего сказать на прощание.

Я ушла, а на следующий день купила сиреневое платье: из мягкого тусклого шелка, с дюжиной маленьких пуговиц на манжетах, длинное и немного слишком дорогое для меня – самую малость, но я бы не стала его покупать, если бы… Если бы не Оленька, которая так мечтала стать взрослой.

«Добра ли вы честь?»

– Ты не устал? Скоро придём. – Оленька забежала вперёд и заглянула ему в глаза, как маленькая собачка.

Она всегда любила мужчин, с которыми можно почувствовать себя маленькой, но всё-таки хотелось бы казаться девочкой, а не щенком. Только с этим почему-то не получалось сохранить достоинство. Казалось бы: она старше, успешнее, умнее и, пожалуй, талантливее. А в нём был покой, покой и благородство, тёмная царская кровь текла в его венах, а лицо годилось для монет. Звался Роджер – разумеется, кличка. В честь весёлого флага, не потому что отличался жизнерадостностью или чем-нибудь напоминал пирата (ну там алой повязкой или деревянной ногой), а исключительно из-за худого рельефного лица, которое иной раз походило на череп – смотря какой свет, конечно. Оля точно знала, что освещение может многое сделать с человеком, но этого как ни высвечивай – красив. Чаще всего она называла его «ах, Роджер».

Ах, Роджер, какой же ты красивый, ах, Роджер, как я тебе рада, ах, Роджер, а-а-ах, – иногда это звучало чуть насмешливо, как дворовая песенка про пиратов и креолок, но чаще в ее голосе было столько нежности, что пошлость имени исчезала, и оставался только долгий сладкий выдох.

Они подошли к арке, в которой пряталась дверь, ведущая в клуб. Оленька отдала Роджеру здоровенный букет, предназначенный для подарка, и поправила волосы, растрепавшиеся от быстрой ходьбы (чтобы за ним, длинноногим, угнаться, она всю дорогу прибавляла шаг и временами непроизвольно пускалась вприпрыжку, подворачивая каблуки). Роджер хотел было открыть дверь, но Оленька остановила его.