По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

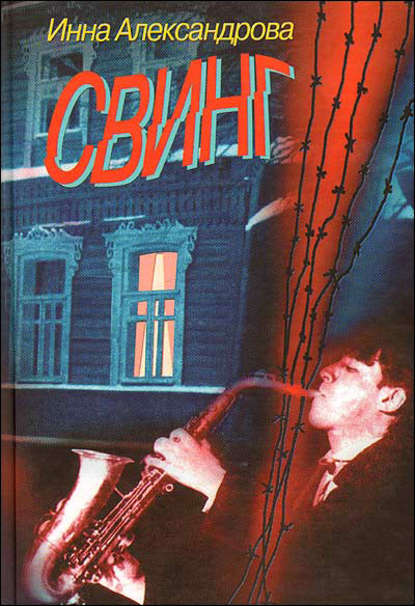

Свинг

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Какая-то женщина дала ей обложку от тонкой тетради и карандаш. Она написала лишь несколько слов: здорова, не по своей воле куда-то едет. Если разрешат переписку, тут же напишет.

Обложку свернула солдатским треугольником. Теперь его надо было выбросить. Выбросить из вагона, но так, чтобы сразу же кто-нибудь подобрал. Разбить окошко? Тут же услышат охранники. Бросить, когда дверь откроют? Увидят, заберут. Остается одно – дырка. Дырка в углу вагона. Параша.

Ждала долго. Рабочие. Они ходят, стучат по колесам. Только к вечеру услыхала женские голоса и решилась:

– Тетеньки, тетеньки! – Старалась звать как можно тише. Охранники, наверно, где-то здесь, рядом. На третий или четвертый зов, наконец, ответили:

– Чего?

– Я через парашу выброшу письмо. Возьмите. Отошлите по адресу. Марки нет. Пусть идет доплатным.

Не стала отсылать женщина письмо. Не стала. Сама принесла. Не побоялась. Рабочая, обходчица.

Только через сутки открылась дверь. Хотя составы загородили вокзал, она точно знала: это ее город. Такой воздух только в ее городе. И тут впервые за последние семь дней ее снова начало трясти. Тело ходило ходуном. Конвульсии перекручивали исхудавшие руки и ноги, а женщины держали ее изо всех сил, плача и причитая. Она тоже впервые за все эти дни плакала, уговаривая их не пугаться. Она знала, чувствовала: не умирает. Это скоро пройдет. А проклятые спазмы корчили и корчили, делая беспомощной и жалкой.

В кузове машины, куда загрузили их поверх пшеницы, под старым теплым тулупом быстро уснула. Женщины потом сказали, что не просыпалась даже при резких толчках. Ехали весь день. К вечеру – районный центр. Никогда не была здесь раньше. Красивое место. Снег прикрывает все изъяны. Деревья – их много – в белом кружеве. Дома на взгорье крепкие, рубленые. Лед на озере – в блестках заходящего солнца.

Их выгружают у большого деревянного пятистенка. Подворье крытое, чистое. Скотину здесь, видно, давно не держат. Велят занести в дом сена. Печь русская истоплена. Чей дом, где хозяева – непонятно. Раздают сухой паек. Поев, снова мгновенно засыпает. Утром женщины едва ее расталкивают. Завтрак королевский: пшенная каша с салом и по кружке крепкого чая. Кто принес, так и не видела.

Только к вечеру прибывают в пункт назначения – заводской поселок. Здесь суждено прожить ей сорок долгих месяцев. Что это будет такой срок, тогда не знала: ни суда, ни приговора не было. Была несвобода, ссылка, конец которой неизвестен. И было чувство: хочу жить, буду бороться, бороться до последнего…

Селение странное. Основанное лет двадцать пять назад, огромным рыжим оврагом делится на две части. Весной овраг похож на кипящий котел. Из проточного озера в нем сталкиваются большие грязные льдины. Льдины варятся в этом котле, шипят, переворачиваются. Но паводок кончается, и котел вновь превращается в глубокую яму, по дну которой течет тоненький ручей. Ребятишки на задах по яркой рыжей глине сползают вниз. Здесь глина особенно хороша. Ее добавляют в саман, ею обмазывают печи.

Почта, клуб, общежитие, дома ИТР – почти все из дерева. Жители – полный интернационал: поляки, что в тридцать девятом, после освобождения западной Белоруссии и Украины, не подошли по «кондиции»; немцы с Поволжья, вряд ли ждавшие Гитлера. Их деды и прадеды хорошо уживались с русскими и родину менять не собирались. Чеченцы и ингуши, что умирали сотнями. Сибирь, холод, нет одежды. Остался тот, кто выжил. Естественный отбор. Все вместе эти люди виноваты лишь в том, что принадлежат к какой-то нации. Проклятье это и по сей день. Тогда Сталин, а сейчас иные играли и играют с огнем, натравливая одних на других, вдалбливая в глупые людские головы, что все беды и несчастья от нации.

Улицей широкой, как площадь, заводская часть поделена надвое. Улица не замощена, с глубокими выбоинами. Три полуторки, газик и трактор делают свое дело. Весной и осенью выбоины полны водой. Кроме сапог, ни в чем не пробраться. А сапоги надо еще заиметь. Анелька, полька, что работает с нею, отдала ей свои, старые. Сапоги ничего, но все-таки промокают. Майя стаскивает их тотчас же, как приходит в лабораторию. Здесь у нее «тапочки» – тоже дала Ане ля – старые обрезанные валенки.

Конечно, ей здорово повезло. Лаборатория – сердце завода. Именно здесь решаются вопросы качества спирта. От этого зависит оценка работы завода. Даже конторские фифы с ними не лаются. Только у них в лаборатории можно интеллигентно попить чаю, а если занедужил – капнут чего-нибудь покрепче. Все в шкафах под замком, а ключи у одного человека – Георгия Георгиевича Земмера.

Земмер – начальник лаборатории. Невысокий, рыхловатый, он смотрит на Майю ясными голубыми глазами. Белые ресницы длинны, как у девушки. Волосы чуть темнее. Ему нет и пятидесяти, но Майе он кажется пожилым. Чистоплотен до фанатизма. Химпосуда должна блестеть. На ней не должно быть ни пятнышка. Химстол – священное место. Подходить к нему можно лишь в чистом халате. Заплатки разрешаются.

Земмер – немец, сосланный в сорок первом. Бывший завлаб саратовского номерного завода. Детей не имеет. Страдал от этого, а теперь даже рад: их бы тоже сослали. Как и Майя, не может понять, как, не инкриминируя ничего, можно лишить человека свободы только за то, что он принадлежит к какой-то национальности. В лаборатории днюет и ночует. Пол года назад умерла его жена. Умерла тихо, спокойно. Вот бы и ему так. Майю учит всему, что знает сам. Оба любят химию. У обоих нет больше ничего.

Писать домой позволено. Она написала уже три письма. Не получила еще ни одного. Может, разрешат приехать маме или отцу – ведь всего семьдесят километров.

Условия в общежитии неважные. Чтобы сварить, надо растопить плиту. Дрова сырые, уголь – крошка. Вечером, когда приходит с завода, долго мучается с печкой.

В заводском магазине, кроме чая, спичек и соли, ничего нет. Да и магазином это не назовешь. Так, ларек. Иногда привозят хлеб. Двести пятьдесят рублей определили Майе за работу. Десять дали авансом.

Никто ни о чем не спрашивает. Женщин, что ехали с нею в вагоне, а потом на машине, распределили по колхозам. Ее одну на завод направили. Наверно, потому, что она химик. Конечно, недоучка, но все-таки химик.

Есть хочется все время. Она худеет и худеет. Хлеб, что удается купить в ларьке, сгорает, как в топке. Георгий Георгиевич все время ей что-нибудь подсовывает – кладет сверток в газете на ее рабочее место. Ей очень стыдно, но отказаться, вернуть – не в силах. Как нищенка…

Март проходит незаметно, а в первых числах апреля – письмо из дома. Пишет мама. Почерк странный, прыгающий. Надо держаться. Все выяснится. Они начали уже хлопотать. Написали, куда следует. Майя ни в чем не виновата. Она не совершила никакого преступления. Они постараются приехать к ней при первой же возможности. Они любят и помнят ее…

Она пишет домой почти каждый день. Письма получаются длинные. Она перечитывает их по несколько раз – не дай Бог, хоть какой-нибудь намек. Письма проверяют.

Отец приезжает в мае, второго, рано утром. Один. Говорит, мама чувствует себя неважно. Оставил ее с Феликом. Он очень изменился – ее отец. Худой, почерневший. Голос хриплый, срывается. Что-то случилось. Сутки они вместе, у Георгия Георгиевича. Отец, как в лихорадке. Что-то случилось…

В полдень, третьего, она его провожает. Навез ей всяких продуктов, два платья, жакет на подкладке. Где такой купили? Туфли, сказал, с оказией пришлет. Так и сказал: пришлет. Почему в единственном числе? Почему мама даже записки не написала?

Она не задает вопросов. Знает, точно знает: что-то случилось. Может, даже непоправимое. Втроем ночью много говорили. Отец не побоялся третьего, откровенен был. Сейчас, после войны, особенно виден разлад между словом и делом. На войну больше не спишешь. Все формулировки, все лозунги от него, от вождя нашего. Он никому не доверяет. Как реализовать на практике свои лозунги, не знает, потому что давно не имеет понятия, как живет народ. Реальная правда потеряна. Все расползается. Все, кто видят правду и не молчат, – враги, кто заведомо лжет – друзья. Кому это надо? Куда идем? Или с ума все сошли?

Что умерла мама, отец написал ей только через месяц. Почему не сказал при встрече? Берег? А может, так самому легче было? Георгию Георгиевичу сказал, а ей нет. Просил подготовить.

А она знала, чувствовала. В подсознании была уж готова. Когда смерть близкого неожиданна, горе фонтаном выплескивается. Когда к горю готовишься, оно не сражает наповал, но берет цепко, забирает, затягивает, не дает забыться ни на минуту.

Она проплакала день только раз. Работала, мыла химпосуду, а слезы текли. Анеля принесла из медпункта валерьянки, но и после снадобья слезы не унялись. Георгий Георгиевич заставил ее пойти к нему домой. Напоил чаем. Уложил. Она провалилась до утра.

Теперь ее постоянно мучили мысли о Фелике. Она забрасывала родных письмами, отвечать на которые у отца не было никакой возможности. Но ноябрьские праздники они встретили вместе. Фелик и отец приехали к ней в поселок. Фелик ласковый, тихий. Жмется все время к отцу. Георгий Георгиевич старается расшевелить, развеселить мальчика.

Думала ли в эти сорок месяцев о Шуре? И да, и нет. То есть, конечно, думала. Но это было так далеко, как будто в иной жизни. Одна, только одна мысль довлела над всем: выстоять, не потерять себя, не замараться. Ужас кончится. Должен кончиться.

Это началось, наверно, в середине июня. Он зашел в лабораторию и сказал: Майя должна явиться к нему в десять, десять вечера. Он – это Лихоткин. Высокий, плечистый мужчина. Сорок – сорок пять ему. Чистый спирт выпивает, не закусывая. Если спирт ничем не закусывать, перегаром не пахнет. Толстые губы определенного очертания не имеют. Он всегда в фуражке. Ни разу с «босой» головой его не видела. Лихоткин – спецкомендант. Помощников у него нет. Каждые десять дней она, Анеля, Георгий Георгиевич и другая такая же шваль приходят сюда, в белый чистый саманный домик, на отметку. В журнале, что подает им Лихоткин, свидетельствуют: не сбежали, не совершили диверсий, не продали Советскую власть, не сдохли. Их числа – пятое, пятнадцатое, двадцать пятое. У других, например у Нади-ингушки, – шестое, шестнадцатое, двадцать шестое. Так что работы у Лихоткина хватает: каждый вечер с семи.

К ней, Майе, вопрос у Лихоткина один: что думает она о товарище Сталине. Она отвечает, что думает, конечно, хорошо. Он – вождь, он – учитель, он – друг народа. Без него государство пропадет. Она болтает что-то еще, а глаза коменданта наливаются красной влагой. Кажется, вот-вот взорвется огромная потная плоть. Но проходит минута, другая, и то, что называется Лихоткиным, вдруг начинает сжиматься, тускнеть, становиться вялым. Он произносит что-то невнятное. Майя догадывается: она может идти. Ей не страшно. Ей очень, очень противно…

Ночные вызовы продолжаются все остальные месяцы несвободы. Георгий Георгиевич не отпускает ее одну. Ждет на улице, какая бы ни была погода. О вызовах знают все, понимают: не о лояльности печется проклятый садист. Удовлетворяет так свою похоть. Притронуться к Майе боится. Знает: закричит, заорет, позовет на помощь.

Амнистию Берия объявил после смерти Сталина. Посыпались на волю уголовники. Несколько краж в поселке – проходили мимо гастролеры. В тот день, третьего июля пятьдесят третьего, Лихоткин вызвал ее на семь вечера. Пошла одна. Не побоялась. Чувствовала, конец мракобесию приходит. Именно так и понимала: мрак, а во мраке – скачущие бесы. Не побоялась. Знала, если что – зубами, ногтями будет драть проклятого. Она сильная, она изловчится.

Лихоткин был выбрит. Лихоткин был вежлив. Так вежлив, что даже обратился к ней на «вы». Дал расписаться в какой-то бумаге. Не успела ее рассмотреть. Сказал, может брать расчет и уезжать. Так и сказал.

Она прожила еще десять дней: Георгий Георгиевич серьезно расхворался. Он радовался, очень радовался ее освобождению. Как отец, полюбил ее. И она сердцем прикипела. Душа разрывалась: что с ним будет. Но не могла, не могла она ничего сделать: на разрешение ему уехать уйдут месяцы. Да и дадут ли?

Десять дней, сбегая при малейшей возможности с работы, просидела у постели больного. Говорила, как втроем – она, отец, Фелик – приедут его навестить, как начнут немедленно хлопотать о переводе его в город, как подыщут ему подходящую работу…

Сборы были недолги: чемодан да узел с одеялом и зимним пальто. Надя-ингушка (Анеля уехала в пятьдесят втором в Польшу) обещала присматривать за больным. Только ненужным оказалось это. Умер Георгий Георгиевич. Через неделю после ее отъезда умер. Умер, как хотел: тихо, во сне.

Десять дней пробыла она дома. Отец работал допоздна. Фелик – тихий, молчаливый, с мамиными серыми глазами приучен к домашним делам. Майе нечего дома засиживаться. Нужно ехать, в университете восстанавливаться.

В деканате встречают настороженно. Зато Борис Александрович – будто и не было этих сорока месяцев. Завкафедрой органической химии заприметил ее еще в первом семестре. Теперь, когда руки ее работают по-настоящему хорошо, ей не стыдно его покровительство. Борис Александрович принес список литературы. Если сможет быстро одолеть, есть надежда наверстать упущенное. Общеобразовательные подгонит по индивидуальному плану, с немецким все в порядке: Земмер и здесь постарался.

Работа не страшит. Работы никогда не боялась. Но как войти в коллектив? Как с людьми нормальными жить? Девчонки молоденькие, фронтовиков всего двое. Надо восстанавливаться в комсомоле. В сорок шестом, когда принимали, никто не заикнулся о ее родителях. Надо написать заявление. А там – что будет.

В октябре Борис Александрович говорит: можно рассчитывать на экстернат. Добиться этого, видно, было ему нелегко. Доверие надо оправдывать.

Работает как одержимая: сон и лаборатория, лаборатория и сон. Диплом защищает весной пятьдесят четвертого. Оканчивает только на год позже тех, с кем начинала. Распределения хорошие: НИИ Москвы, Ленинграда, Харькова. Начинается «большая химия». Ей официально предлагают аспирантуру.

Двадцать пять лет ей. Нет, она не собирается стать монашкой. Было несколько встреч, не оставивших и следа. О Шуре знает: успешно окончил институт, в аспирантуре. Письмо после шестилетнего перерыва приходит в январе пятьдесят шестого. Из Москвы письмо. Шура на курсах усовершенствования. О себе пишет мало. Зовет встретиться. Как узнал ее адрес – непонятно. Хотя, если человеку нужно, всего добьется.

Что такое любовь? Тогда, в те далекие годы, казалось иногда – животный инстинкт. Когда руки его скользили по ее груди, они обжигали обоих. Его взгляд блуждал, он ничего не видел. А она видела. Видела и, ловко извернувшись, выскальзывала. Он трезвел. Тогда ей становилось жаль ушедшего мгновения. Она пробовала вернуть его. Не получалось. Они ссорились. Думала: решись на последнее, разреши все, уйдет то, что называла любовью. А может, вообще нет любви? Все – привычка. Тогда почему так жгут его прикосновения? Почему помнит о них? Она презирала себя, бранила, мысленно говорила ему всякие грубости, но приходил вечер, и она ждала…

Она ревновала. Ей казалось, у него кто-то есть. Но, отрезвев, смеялась: в их маленьком мирке ей тут же стало бы известно. Стыдилась своих мыслей, корила, пыталась прийти к какому-то решению, а мысли снова и снова шли по кругу.

Теперь им было по двадцать пять, и он звал ее. Как чумовая, едва отпросившись у Бориса Александровича, бросилась в Москву. Комната на Большой Ордынке. Она так и не поняла, кто пустил его, кто дал ключ. Через столько лет разлуки они были вместе, они были вдвоем…

Теперь она уже ничего не боялась. Он, только он – ее возлюбленный, ее мужчина, ее муж. Они вспоминали, как когда-то, кокетничая – капризы ее иначе не назовешь, – заставляла его смотреть на себя «влюбленными» глазами. Теперь его глаза неотрывно следовали за ней. Они говорили, вспоминая все самые мельчайшие подробности их прошлой жизни, но останавливались как вкопанные, когда доходили до ее ареста и их теперешнего положения. Она понимала, даже точно знала: что-то есть, что-то мешает их дальнейшей судьбе, но какое это имело значение? Он позвал ее, он был рядом, он любит…

Обложку свернула солдатским треугольником. Теперь его надо было выбросить. Выбросить из вагона, но так, чтобы сразу же кто-нибудь подобрал. Разбить окошко? Тут же услышат охранники. Бросить, когда дверь откроют? Увидят, заберут. Остается одно – дырка. Дырка в углу вагона. Параша.

Ждала долго. Рабочие. Они ходят, стучат по колесам. Только к вечеру услыхала женские голоса и решилась:

– Тетеньки, тетеньки! – Старалась звать как можно тише. Охранники, наверно, где-то здесь, рядом. На третий или четвертый зов, наконец, ответили:

– Чего?

– Я через парашу выброшу письмо. Возьмите. Отошлите по адресу. Марки нет. Пусть идет доплатным.

Не стала отсылать женщина письмо. Не стала. Сама принесла. Не побоялась. Рабочая, обходчица.

Только через сутки открылась дверь. Хотя составы загородили вокзал, она точно знала: это ее город. Такой воздух только в ее городе. И тут впервые за последние семь дней ее снова начало трясти. Тело ходило ходуном. Конвульсии перекручивали исхудавшие руки и ноги, а женщины держали ее изо всех сил, плача и причитая. Она тоже впервые за все эти дни плакала, уговаривая их не пугаться. Она знала, чувствовала: не умирает. Это скоро пройдет. А проклятые спазмы корчили и корчили, делая беспомощной и жалкой.

В кузове машины, куда загрузили их поверх пшеницы, под старым теплым тулупом быстро уснула. Женщины потом сказали, что не просыпалась даже при резких толчках. Ехали весь день. К вечеру – районный центр. Никогда не была здесь раньше. Красивое место. Снег прикрывает все изъяны. Деревья – их много – в белом кружеве. Дома на взгорье крепкие, рубленые. Лед на озере – в блестках заходящего солнца.

Их выгружают у большого деревянного пятистенка. Подворье крытое, чистое. Скотину здесь, видно, давно не держат. Велят занести в дом сена. Печь русская истоплена. Чей дом, где хозяева – непонятно. Раздают сухой паек. Поев, снова мгновенно засыпает. Утром женщины едва ее расталкивают. Завтрак королевский: пшенная каша с салом и по кружке крепкого чая. Кто принес, так и не видела.

Только к вечеру прибывают в пункт назначения – заводской поселок. Здесь суждено прожить ей сорок долгих месяцев. Что это будет такой срок, тогда не знала: ни суда, ни приговора не было. Была несвобода, ссылка, конец которой неизвестен. И было чувство: хочу жить, буду бороться, бороться до последнего…

Селение странное. Основанное лет двадцать пять назад, огромным рыжим оврагом делится на две части. Весной овраг похож на кипящий котел. Из проточного озера в нем сталкиваются большие грязные льдины. Льдины варятся в этом котле, шипят, переворачиваются. Но паводок кончается, и котел вновь превращается в глубокую яму, по дну которой течет тоненький ручей. Ребятишки на задах по яркой рыжей глине сползают вниз. Здесь глина особенно хороша. Ее добавляют в саман, ею обмазывают печи.

Почта, клуб, общежитие, дома ИТР – почти все из дерева. Жители – полный интернационал: поляки, что в тридцать девятом, после освобождения западной Белоруссии и Украины, не подошли по «кондиции»; немцы с Поволжья, вряд ли ждавшие Гитлера. Их деды и прадеды хорошо уживались с русскими и родину менять не собирались. Чеченцы и ингуши, что умирали сотнями. Сибирь, холод, нет одежды. Остался тот, кто выжил. Естественный отбор. Все вместе эти люди виноваты лишь в том, что принадлежат к какой-то нации. Проклятье это и по сей день. Тогда Сталин, а сейчас иные играли и играют с огнем, натравливая одних на других, вдалбливая в глупые людские головы, что все беды и несчастья от нации.

Улицей широкой, как площадь, заводская часть поделена надвое. Улица не замощена, с глубокими выбоинами. Три полуторки, газик и трактор делают свое дело. Весной и осенью выбоины полны водой. Кроме сапог, ни в чем не пробраться. А сапоги надо еще заиметь. Анелька, полька, что работает с нею, отдала ей свои, старые. Сапоги ничего, но все-таки промокают. Майя стаскивает их тотчас же, как приходит в лабораторию. Здесь у нее «тапочки» – тоже дала Ане ля – старые обрезанные валенки.

Конечно, ей здорово повезло. Лаборатория – сердце завода. Именно здесь решаются вопросы качества спирта. От этого зависит оценка работы завода. Даже конторские фифы с ними не лаются. Только у них в лаборатории можно интеллигентно попить чаю, а если занедужил – капнут чего-нибудь покрепче. Все в шкафах под замком, а ключи у одного человека – Георгия Георгиевича Земмера.

Земмер – начальник лаборатории. Невысокий, рыхловатый, он смотрит на Майю ясными голубыми глазами. Белые ресницы длинны, как у девушки. Волосы чуть темнее. Ему нет и пятидесяти, но Майе он кажется пожилым. Чистоплотен до фанатизма. Химпосуда должна блестеть. На ней не должно быть ни пятнышка. Химстол – священное место. Подходить к нему можно лишь в чистом халате. Заплатки разрешаются.

Земмер – немец, сосланный в сорок первом. Бывший завлаб саратовского номерного завода. Детей не имеет. Страдал от этого, а теперь даже рад: их бы тоже сослали. Как и Майя, не может понять, как, не инкриминируя ничего, можно лишить человека свободы только за то, что он принадлежит к какой-то национальности. В лаборатории днюет и ночует. Пол года назад умерла его жена. Умерла тихо, спокойно. Вот бы и ему так. Майю учит всему, что знает сам. Оба любят химию. У обоих нет больше ничего.

Писать домой позволено. Она написала уже три письма. Не получила еще ни одного. Может, разрешат приехать маме или отцу – ведь всего семьдесят километров.

Условия в общежитии неважные. Чтобы сварить, надо растопить плиту. Дрова сырые, уголь – крошка. Вечером, когда приходит с завода, долго мучается с печкой.

В заводском магазине, кроме чая, спичек и соли, ничего нет. Да и магазином это не назовешь. Так, ларек. Иногда привозят хлеб. Двести пятьдесят рублей определили Майе за работу. Десять дали авансом.

Никто ни о чем не спрашивает. Женщин, что ехали с нею в вагоне, а потом на машине, распределили по колхозам. Ее одну на завод направили. Наверно, потому, что она химик. Конечно, недоучка, но все-таки химик.

Есть хочется все время. Она худеет и худеет. Хлеб, что удается купить в ларьке, сгорает, как в топке. Георгий Георгиевич все время ей что-нибудь подсовывает – кладет сверток в газете на ее рабочее место. Ей очень стыдно, но отказаться, вернуть – не в силах. Как нищенка…

Март проходит незаметно, а в первых числах апреля – письмо из дома. Пишет мама. Почерк странный, прыгающий. Надо держаться. Все выяснится. Они начали уже хлопотать. Написали, куда следует. Майя ни в чем не виновата. Она не совершила никакого преступления. Они постараются приехать к ней при первой же возможности. Они любят и помнят ее…

Она пишет домой почти каждый день. Письма получаются длинные. Она перечитывает их по несколько раз – не дай Бог, хоть какой-нибудь намек. Письма проверяют.

Отец приезжает в мае, второго, рано утром. Один. Говорит, мама чувствует себя неважно. Оставил ее с Феликом. Он очень изменился – ее отец. Худой, почерневший. Голос хриплый, срывается. Что-то случилось. Сутки они вместе, у Георгия Георгиевича. Отец, как в лихорадке. Что-то случилось…

В полдень, третьего, она его провожает. Навез ей всяких продуктов, два платья, жакет на подкладке. Где такой купили? Туфли, сказал, с оказией пришлет. Так и сказал: пришлет. Почему в единственном числе? Почему мама даже записки не написала?

Она не задает вопросов. Знает, точно знает: что-то случилось. Может, даже непоправимое. Втроем ночью много говорили. Отец не побоялся третьего, откровенен был. Сейчас, после войны, особенно виден разлад между словом и делом. На войну больше не спишешь. Все формулировки, все лозунги от него, от вождя нашего. Он никому не доверяет. Как реализовать на практике свои лозунги, не знает, потому что давно не имеет понятия, как живет народ. Реальная правда потеряна. Все расползается. Все, кто видят правду и не молчат, – враги, кто заведомо лжет – друзья. Кому это надо? Куда идем? Или с ума все сошли?

Что умерла мама, отец написал ей только через месяц. Почему не сказал при встрече? Берег? А может, так самому легче было? Георгию Георгиевичу сказал, а ей нет. Просил подготовить.

А она знала, чувствовала. В подсознании была уж готова. Когда смерть близкого неожиданна, горе фонтаном выплескивается. Когда к горю готовишься, оно не сражает наповал, но берет цепко, забирает, затягивает, не дает забыться ни на минуту.

Она проплакала день только раз. Работала, мыла химпосуду, а слезы текли. Анеля принесла из медпункта валерьянки, но и после снадобья слезы не унялись. Георгий Георгиевич заставил ее пойти к нему домой. Напоил чаем. Уложил. Она провалилась до утра.

Теперь ее постоянно мучили мысли о Фелике. Она забрасывала родных письмами, отвечать на которые у отца не было никакой возможности. Но ноябрьские праздники они встретили вместе. Фелик и отец приехали к ней в поселок. Фелик ласковый, тихий. Жмется все время к отцу. Георгий Георгиевич старается расшевелить, развеселить мальчика.

Думала ли в эти сорок месяцев о Шуре? И да, и нет. То есть, конечно, думала. Но это было так далеко, как будто в иной жизни. Одна, только одна мысль довлела над всем: выстоять, не потерять себя, не замараться. Ужас кончится. Должен кончиться.

Это началось, наверно, в середине июня. Он зашел в лабораторию и сказал: Майя должна явиться к нему в десять, десять вечера. Он – это Лихоткин. Высокий, плечистый мужчина. Сорок – сорок пять ему. Чистый спирт выпивает, не закусывая. Если спирт ничем не закусывать, перегаром не пахнет. Толстые губы определенного очертания не имеют. Он всегда в фуражке. Ни разу с «босой» головой его не видела. Лихоткин – спецкомендант. Помощников у него нет. Каждые десять дней она, Анеля, Георгий Георгиевич и другая такая же шваль приходят сюда, в белый чистый саманный домик, на отметку. В журнале, что подает им Лихоткин, свидетельствуют: не сбежали, не совершили диверсий, не продали Советскую власть, не сдохли. Их числа – пятое, пятнадцатое, двадцать пятое. У других, например у Нади-ингушки, – шестое, шестнадцатое, двадцать шестое. Так что работы у Лихоткина хватает: каждый вечер с семи.

К ней, Майе, вопрос у Лихоткина один: что думает она о товарище Сталине. Она отвечает, что думает, конечно, хорошо. Он – вождь, он – учитель, он – друг народа. Без него государство пропадет. Она болтает что-то еще, а глаза коменданта наливаются красной влагой. Кажется, вот-вот взорвется огромная потная плоть. Но проходит минута, другая, и то, что называется Лихоткиным, вдруг начинает сжиматься, тускнеть, становиться вялым. Он произносит что-то невнятное. Майя догадывается: она может идти. Ей не страшно. Ей очень, очень противно…

Ночные вызовы продолжаются все остальные месяцы несвободы. Георгий Георгиевич не отпускает ее одну. Ждет на улице, какая бы ни была погода. О вызовах знают все, понимают: не о лояльности печется проклятый садист. Удовлетворяет так свою похоть. Притронуться к Майе боится. Знает: закричит, заорет, позовет на помощь.

Амнистию Берия объявил после смерти Сталина. Посыпались на волю уголовники. Несколько краж в поселке – проходили мимо гастролеры. В тот день, третьего июля пятьдесят третьего, Лихоткин вызвал ее на семь вечера. Пошла одна. Не побоялась. Чувствовала, конец мракобесию приходит. Именно так и понимала: мрак, а во мраке – скачущие бесы. Не побоялась. Знала, если что – зубами, ногтями будет драть проклятого. Она сильная, она изловчится.

Лихоткин был выбрит. Лихоткин был вежлив. Так вежлив, что даже обратился к ней на «вы». Дал расписаться в какой-то бумаге. Не успела ее рассмотреть. Сказал, может брать расчет и уезжать. Так и сказал.

Она прожила еще десять дней: Георгий Георгиевич серьезно расхворался. Он радовался, очень радовался ее освобождению. Как отец, полюбил ее. И она сердцем прикипела. Душа разрывалась: что с ним будет. Но не могла, не могла она ничего сделать: на разрешение ему уехать уйдут месяцы. Да и дадут ли?

Десять дней, сбегая при малейшей возможности с работы, просидела у постели больного. Говорила, как втроем – она, отец, Фелик – приедут его навестить, как начнут немедленно хлопотать о переводе его в город, как подыщут ему подходящую работу…

Сборы были недолги: чемодан да узел с одеялом и зимним пальто. Надя-ингушка (Анеля уехала в пятьдесят втором в Польшу) обещала присматривать за больным. Только ненужным оказалось это. Умер Георгий Георгиевич. Через неделю после ее отъезда умер. Умер, как хотел: тихо, во сне.

Десять дней пробыла она дома. Отец работал допоздна. Фелик – тихий, молчаливый, с мамиными серыми глазами приучен к домашним делам. Майе нечего дома засиживаться. Нужно ехать, в университете восстанавливаться.

В деканате встречают настороженно. Зато Борис Александрович – будто и не было этих сорока месяцев. Завкафедрой органической химии заприметил ее еще в первом семестре. Теперь, когда руки ее работают по-настоящему хорошо, ей не стыдно его покровительство. Борис Александрович принес список литературы. Если сможет быстро одолеть, есть надежда наверстать упущенное. Общеобразовательные подгонит по индивидуальному плану, с немецким все в порядке: Земмер и здесь постарался.

Работа не страшит. Работы никогда не боялась. Но как войти в коллектив? Как с людьми нормальными жить? Девчонки молоденькие, фронтовиков всего двое. Надо восстанавливаться в комсомоле. В сорок шестом, когда принимали, никто не заикнулся о ее родителях. Надо написать заявление. А там – что будет.

В октябре Борис Александрович говорит: можно рассчитывать на экстернат. Добиться этого, видно, было ему нелегко. Доверие надо оправдывать.

Работает как одержимая: сон и лаборатория, лаборатория и сон. Диплом защищает весной пятьдесят четвертого. Оканчивает только на год позже тех, с кем начинала. Распределения хорошие: НИИ Москвы, Ленинграда, Харькова. Начинается «большая химия». Ей официально предлагают аспирантуру.

Двадцать пять лет ей. Нет, она не собирается стать монашкой. Было несколько встреч, не оставивших и следа. О Шуре знает: успешно окончил институт, в аспирантуре. Письмо после шестилетнего перерыва приходит в январе пятьдесят шестого. Из Москвы письмо. Шура на курсах усовершенствования. О себе пишет мало. Зовет встретиться. Как узнал ее адрес – непонятно. Хотя, если человеку нужно, всего добьется.

Что такое любовь? Тогда, в те далекие годы, казалось иногда – животный инстинкт. Когда руки его скользили по ее груди, они обжигали обоих. Его взгляд блуждал, он ничего не видел. А она видела. Видела и, ловко извернувшись, выскальзывала. Он трезвел. Тогда ей становилось жаль ушедшего мгновения. Она пробовала вернуть его. Не получалось. Они ссорились. Думала: решись на последнее, разреши все, уйдет то, что называла любовью. А может, вообще нет любви? Все – привычка. Тогда почему так жгут его прикосновения? Почему помнит о них? Она презирала себя, бранила, мысленно говорила ему всякие грубости, но приходил вечер, и она ждала…

Она ревновала. Ей казалось, у него кто-то есть. Но, отрезвев, смеялась: в их маленьком мирке ей тут же стало бы известно. Стыдилась своих мыслей, корила, пыталась прийти к какому-то решению, а мысли снова и снова шли по кругу.

Теперь им было по двадцать пять, и он звал ее. Как чумовая, едва отпросившись у Бориса Александровича, бросилась в Москву. Комната на Большой Ордынке. Она так и не поняла, кто пустил его, кто дал ключ. Через столько лет разлуки они были вместе, они были вдвоем…

Теперь она уже ничего не боялась. Он, только он – ее возлюбленный, ее мужчина, ее муж. Они вспоминали, как когда-то, кокетничая – капризы ее иначе не назовешь, – заставляла его смотреть на себя «влюбленными» глазами. Теперь его глаза неотрывно следовали за ней. Они говорили, вспоминая все самые мельчайшие подробности их прошлой жизни, но останавливались как вкопанные, когда доходили до ее ареста и их теперешнего положения. Она понимала, даже точно знала: что-то есть, что-то мешает их дальнейшей судьбе, но какое это имело значение? Он позвал ее, он был рядом, он любит…