По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

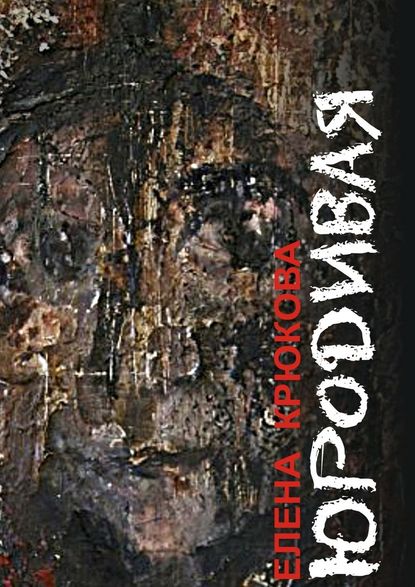

Юродивая

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

– Подходите!.. – шепнула неистово, и белки ее глаз высверкнули байкальским льдом. – Это не страшно!.. Это Его тело, нашего Исуса, и Его святая кровь. Он сам заповедовал нам вкушать их… Да не бойтесь вы, не опьянеете!.. От причастия – не пьянеют… От причастия становятся счастливыми. Я даю вам Его тело… и Его кровушку… чтобы вы всегда, всегда были счастливыми, даже в горе, даже в болезни и в… – Ксеньина речь оборвалась, две слезные дороги шли по исполосованной людскою болью, темной земле ее лица, – и в смерти тоже, хотя нехорошо детишкам, таким маленьким и чудненьким, напоминать о том, что и они, все они когда-то умрут, но ведь это будет все же, будет, и поэтому так важно, так… нужно!.. быть счастливым и светлым перед… наступающей тьмой…

Голос ее пресекся, захрипел. Вино капало с ее вогнутой ладони, сочилось меж пальцев и падало на каменные плиты тяжелыми каплями. Первым подошел Сяба и наклонился над Ксеньиной рукой, как бычок. Он втянул в себя кагор, Ксения впихнула ему в рот отщипнутый хлеб, он пожевал, проглотил и пронзительно крикнул на всю казненную церковь:

– Эх! И правда я счастливый какой стал!

Счастливо засмеялась Ксения, размазывая винной, кровавой рукой по лицу слезы. Еще и еще наливала она в руку, дети подходили, отпивали, слизывали темную кровавую сладость, еще и еще она совала им в галчиные голодные рты куски свежего, мягкого, пушистого хлеба, и так сильно она любила их, что самый маленький из всех, тот, кто ярче всех почуял ее слезное, вселенское материнство, вскричал из угла:

– Будь нашей мамой! Мы будем к тебе приходить! И любить тебя будем! Не плачь!..

– Буду, буду вашей мамой, – шептала осчастливленная, сияющая Ксения, перемазанная вином и детскими поцелуями и сладкими, липучими, цепучими ручонками, – всегда, всегда буду любить и жалеть вас… Придете завтра?.. Придете завтра?..

А назавтра, когда Ксения мирно спала на Юхановом сундучке в мастерской, пришли незваные люди с мрачными, почернелыми от скуки и тоски лицами, с шуршащими бумагами в жестяных негнущихся руках, леденисто цедили: «Вы не член союза… вы не прописаны… вы не расписаны… вы не жена… вы не имеете права… освободите помещение…» – пинками и тычками согнали ее, сонную, с сундучка, кинули под ноги Юханову одежонку, ее шершавую шубейку, – не стали дожидаться, пока она продерет глаза и оденется, поклали все пожитки в мешок, – а, да это был опять мешок из-под картошки… Юхан так запасливо, как сурок в норку, притаскивал картошку в мастерскую с рынка каждую Божью зиму… – и, ухватив за шиворот, вместе с мешком выбросили на улицу, на горящий алмазами под Солнцем снег, и вослед за ней в снег, в распахнутую дверь мастерской, полетели этюды и картины ее мертвого мужа – одна за другой, яркие, горячие, и у нее, обалдело сидящей в снегу, было такое чувство, что это мертвый Юхан цветными, горячими, живыми губами целовал – так, как когда-то ее живое тело, – весь белый, пустой, ледяной, призрачный мир.

Кондак парня из деревни Ильино во славу Ксении

«… ты только мамка, не плачь слишком, я вот отучусь здесь, в столице, и домой в Ильино приеду. Женюсь, корову купим, козу. Будут внуки у тебя. Ты уж там держись. Жись наша такая сложная, тем более тут, то стреляют, то прыгают с цветными шарами. Черт их разберет. Я сам не знаю, вдруг я потерялся здесь душой. Людей так в изобилии богатых, бабы прут по улицам в мехах, в синих норках, горностаях каких-то. Жемчуга свисают с шей до пят, – в витринах снеди разномастной навалом, и близок локоток-то, да не укусишь. Сумасшествие. Только поглядеть, как в телевизоре. Думаешь: те колбасы да окорока короли, што ли, едят?! – а подходят бабочки, этакие даже и простые с виду, кошели размыкают, а там, мамка, деньги-то – ужасть! И берут. И продавцы на них волками глядят: знают их: мужья-то награбили, землю нашу уворовали всю до корешка, а ето их женушки костыляют, фигуряют. Жрут за обе щеки. Одна ненависть кругом, мамка. К тебе хочу. Да, забыл совсем рассказать тебе. Дело такое. Тут у нас одна девка недавно ребенка мертвого воскресила. У нас тут у всех в общежитии крыши поехали, как все здорово было. Девчонку одну тут в арке изнасиловали, в гололед. И время не позднее было – десять вечера, не помню. Ну, после этого и ножом напыряли везде. Из нее крови уйма вытекла, и она так и скапустилась. Ее утром только нашли. А техничка наша, тетя Вера, слышала крики, да побоялась кого-нибудь позвать, – дура! И вот, пока пацаны скорую вызывали, а скорая все не едет, медведь ее задери, тут и подвернулась эта чудная девка. Идет по улице в ночной рубашке, а из-под рубашки штаны мужские. Мы стали на нее улюлюкать. Думали, у нее не все дома. Она подошла, как мертвую девчонку увидела, так глаза у нее и загорелись бешеным светом. «Давайте, – говорит, – я попробую». Серега Гаврюхин ее локтем оттолкнул. «Ну чо, чо попробуешь?! – на нее как заорал. – Не видишь, жмурик она! И доктора не помогут! А тебя самое надо бы к докторам!» – и все такое нес, орал. Девчонка эта исковерканная холодная уже давно. А девка эта придурошная стоит, не уходит, и волосы у ней по спине так красиво вьются. И вдруг руки раскинула, пальцы растопырила и на нас: «Уйдите», – сказала, как обожгла. Будто огонь из нее на нас полыхнул. Потом встала перед мертвенькой на колени и так нежно в лицо ей стала смотреть! Как дочке родной… Смотрела, смотрела. Мы тихо стояли. Яшка Лушин шепчет мне: «Я музыку слышу. Внутри себя». И весь белый. Серега Гаврюхин носом шмыгает, весь слезами улился. И вот дура-то эта руки свои протянула, каждую ранку на девочке пальцами закрыла, кожу стянула, ладони положила на голубой лоб и властно говорит: «Встань и иди. Ты живая!» И еще раз – крикнула, аж вороны взлетели с крыши: «Живая!» И девчонка зашевелилась! И открыла глаза! И встала! А тут гудок истошный, скорая гудит, прибыла, – не скорая, а кляча! Девчонка дрожит и трясется, врачи выбегают, Серега наш кричит: «Да она одну минуту назад не дышала, она здесь с вечера лежит убитая!..» – все оглядываются, девку эту, в ночной рубахе, ищут, а ее и след простыл.

Мамка, ты мне верь, я сам видел, она совсем мертвая была, даже синяя вся. Ледяная. А эта дура, может быть, из цирка, а то еще Серега сказал, что она электросенс.

Мамка, слышь, ты там не реви попусту. Сказал – вернусь, значит, вернусь. И на черта сдалась мне эта учеба, зачем ты только в комиссию яйца Пеструшкины возила. Лучше бы дед съел. Ему полезней. Не ругайся на меня, что редко пишу. Я тут наладил в баню ходить, в Волковскую. Там парилка с бассейном в виде зеленой лужи. Выскочишь из пару красный, в холод – бух! Это – жись!

А на лицо та девка, электросенс, мне понравилась. Я бы на ней женился, если бы не дура она. Обнимаю тебя, тетю Шуру, тетю Инну, деда Павла, деда Сергея, братьев и сестриц и низко кланяюсь всем.

А велосипед мой никому не отдавай, потому приеду и……»

По серому небу неслись кудлатые, огромные серые тучи. Задевали верхушки деревьев, зависали над крышами. Тяжко, чугунно давило душу небо, в сером вареве бесследно, как жемчуг в уксусе, растворялась людская радость. Пока человек жив, он надеется. Серое небо отнимало у него надежду, – под таким небом казнили, расстреливали, плакали на могилах. Ксения, босая, переминалась с ноги на ногу перед бычье-мощными, тесовыми воротами монастыря. Вороны грозно, грубо каркали в кружеве голых березовых ветвей. Ксения долго шла сюда, к Желтоводскому монастырю. Мерзла в дороге – от столицы на Восток, к Волге. Побиралась. По деревням ей давали хлебца, молочка. Поили чаем. Кто-то сердобольный всовывал денежку. Деньги она по пути отдавала нищим – тем, кто был голодней, нищее ее.

Она чувствовала себя зимующей воробьихой, сгустком колючего перекати-поля. Зачем она пошла сюда, в Желтоводье? Только ли потому, что захотела в монастыре, среди монахинь, умолить Бога за душу Юхана? Юхан был католик, но это для Ксении было все одно: человек весь и всяк был от Бога, а в том, как называли Бога разные народы, она не разбиралась. Она шла по селам, по заметенным снегами нищим полям, вдоль железнодорожных путей, ночевала на разъездах, в пустых, застывших вагонах, усыпанных изнутри нетающей порошей, загаженных, исцарапанных ножевыми непристойностями. На ней была Юханова теплая фуфайка и Юханова шапка-ушанка, в которой он ходил на этюды, Юхановы старые утепленные штаны, перемазанные масляной краской; ночную рубаху она заправила под штаны и имела вполне мужской, бродячий вид, и издали, когда она брела темной подбитой вороной по камчатным скатертям бесприютных полей, ее можно было принять за старика-сезонника, больного бича, напрочь промотавшего заработки в низкопробных кабаках и бредущего по миру, не зная, где преклонить голову. У Ксении впереди маячила цель – Желтоводье, и она ее достигла. А теперь, когда она стояла и жалась с ноги на ногу перед воротами монастыря, ей стало страшно. Ворота были огромные и неприступные. За белого камня стеной торчали коричневые, похожие на крепенькие подберезовики купола надвратного, Архангельского, собора. Все было огромное, каменное, дубовое, великое, давящее. Маленькая, маленькая стояла Ксения супротив Божьей вотчины. И, перекрестясь, маленькая Ксения подняла маленькую руку и постучала кулаком в древо ворот – до медного кольца, выше ее головы, она не достала.

Она стояла и стучала целый час. Никто не услышал ее. Монастырь молчал за крепкими стенами, жил своей сокрытой, густой древней жизнью. Ноги Ксении стали пристывать к подталому насту. В промороженных пятках затукала воспаленная кровь. Она чуть не помянула в сердцах черта – здесь-то, в Божьем месте! И, отчаявшись стучать, крикнула истошно, и голос воткнулся в кирпичную светлую стену, будто копье:

– Э-эй! Сестрицы! Пу-сти-те! Христа ра-ди!..

Молчание. Гул серого ветра в вышине. Волга за спиной, укрытая коростой льда, блестела серо-золотым – так блестели кольчуги предков – стальным блеском; Ксения, молясь и дрожа, перешла ее по непрочному, недавно ставшему льду, чтобы попасть в монастырь, ибо переправы от Лыскова сюда не было. Вороны качались в ветвящихся березах, каркали оголтело.

Ксения приняла решение пробраться внутрь через лаз, через дырку в вековом кирпиче. Это она-то не просочится?! Она побрела вокруг монастырской ограды и нашла распахнутые крохотные воротца: наверное, сюда входили козы из Макарьева, чтобы монахини их подоили, а может, и подводы вползали, протискивалась лошадь с упряжкой. Может, помогали голодным, век постящимся насельницам! Привозили им огурцы, капусту, картошку! Рыбу, – стерлядок и язей из Белозерихи, с Разнежья! Не все же они сами сажали и ловили… бабы!.. Ксения, обрадованная сверх меры, втекла в воротца – и нос к носу оказалась со стройной, горделивой девушкой, красавицей послушницей, укутанной по горло в черный выдубленный тулуп, и распахнутые настежь серые, как печальное северное небо, глаза с изумлением уставились в лицо Ксении.

– Господи… мужик!.. – прошептала царевна-послушница и воздушно, нежно перекрестилась. – Мужчинам нельзя сюда, выйдите из монастыря немедленно, – холодно и надменно кинула она Ксении.

«Ого… будущая игуменья!» – подумала Ксения беззлобно и, играя глазами, смеясь, сдернула ушанку. Волосы, золотинками блеснув в свете льда и снега, тяжело упали по спине, поверх фуфайки.

Послушница охнула и вспыхнула. Строгое царевнино лицо лучилось негодованием.

– Зачем к нам в мужском обличье?.. Зачем у матушки игуменьи разрешения не испросили?.. Как сюда вошли?.. Все ворота закрыты. Ох, и будет от матушки Михаилы привратнице, ох и будет, – зачастила, прижала пальцы к розовой щеке.

– Да не бойтесь вы! – Ксения в сердцах снова надела шапку на распущенные космы, перекрестилась и поклонилась. – Я православная, пешком да босиком сюда из самой столицы иду. Меня научили, как к вам добраться. Много я претерпела в пути. Я за мужа пришла молить. За упокой его души. А вы – гнать меня. Накормили бы сначала.

Послушница стыдливо опустила глаза вниз, увидела Ксеньины босые пальцы, обцарапанные щиколотки и быстро убрала под подол длинного тулупчика носок хромового зимнего сапожка.

– Ступайте в сторожку. Вот сюда! – махнула она рукой. – Там девочки малые, Вера, Надежда и Любовь, они монастырю посвящены. И еще три странницы, из Чувашии да с Севера, ночуют. Нам помогают – картошку чистят для трапезной. И вы тоже будете помогать, коли хотите жить в монастыре. Каждый монастырю должен работу отработать. Дрова будете в сторожку таскать… печку растапливать. Девочки плохо умеют, у них огонь гаснет. Как зовут рабу Божию?

– Ксенией, – с усмешкой ответила Ксения, шагая к монастырской сторожке по истоптанному лошадиными копытами, измятому сырыми низовыми ветрами серому снегу. Лишь вдоль ограды намело сугробы, и они горностаевой горжеткой укрывали кирпичное горло.

Игуменья не понравилась Ксении. Круглый живот, крест лежит на животе поперек, суровое, толстомясое деревенское лицо, угрюмый взгляд, говорящий: «Еще один рот. А ни лошадь запрячь, ни корову подоить не сумеет». Ни про лошадей, ни про коров игуменья спрашивать не стала. А спросила, умеет ли Ксения служить службу, петь ирмосы, кондаки и стихиры.

Как не уметь, – отвечала Ксения, ни разу в жизни не стоявшая на клиросе, но зажженная, как пук хвороста, невинным вопросом церковной госпожи, – еще бы не уметь. Книги только дайте!

Сапоги надень, – сморщила толстый нос игуменья. – Сестры, сапоги ей принесите! Те, что в сторожке Вася-печник оставил. Что таращитесь?! Ну да, печник, Васька… Чудной…

Ее послали – в качестве испытания – на Всенощную, развернули перед нею книги, где карандашами – красным и химическим – были отмечены, отчеркнуты места, что надлежало читать и петь; Ксения беспомощно оглянулась – не было рядом с ней ни хора, ни дьякона, ни захудалой послушницы, никого. Мать игуменья села на скамье, сложила рабочие руки на толстом, гневно вздымающемся животе. И Ксения ринулась в службу, как в ледяную Волгу, в прорубь: дыхание у нее захватило, и вспомнила она сквозь туман годов-веков, ею прожитых, выпитых ею, как водка в застолье – залпом, в горьком дурмане, – далекий поселок при рыбсовхозе у северного моря, и барак, и мать, и старика Федю – Царского кучера, и Царскую Библию, от него в болезни ею полученную, – и развернулась та Библия на горящей огнями и углями и крупными звездами странице, и, покуда Ксеньины губы послушно читали и пели церковные закорючливые тексты Всенощной, с той дальней снеговой страницы дуло и веяло в лицо снегами, солеными морскими ветрами, запахом свежей рыбы от материнской одежды, запахом малины, что на ночь, чтобы горло прекратило болеть, давали ей ласковые, исколотые рыбьими иглами родные руки:

«Так уж вышло под вечер, когда тьма опустилась на землю и зажглись первые великие светила, и цветной играющий Сириус, и желтокрылый Юпитер, и красный Марс, и черепахи и львы тяжело вздохнули в пустынях, готовясь ко сну, – царь Давид, встав с ложа своего, пошел вдохнуть ночной воздух на крышу царского дома, и стал он прогуливаться по крыше, и внезапно глаза его ослепились: с крыши он увидел моющуюся женщину, она сидела близ круглого бассейна, и вода светилась в бассейне зеленым, розовым и золотым светом от звезд небесных; арапчонок, раб, сидел около ног ее и ладил, увязывал мочалки для нее, чтоб она помыла ими свое смуглое, цвета ореха, тело, ноги, живот и грудь; волосы ее были распущены по спине, глаза горели, как два зеленых кругло обточенных египетских изумруда, и женщина эта вся была очень красива видом.

И зажегся Давид, и тут же послал рабов своих разведать об этой женщине, и рабы сказали ему: это точно Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии, Хеттеянина. И послал тогда Давид нарочных взять ее, а она в то самое время погрузила прекрасное тело свое в струи холодного бассейна, и волосы ее всплыли поверх слоистой воды, а глаза закрылись от наслажденья, и…»

– … святой архистратиже Михаиле и все его воинство, херувимы и серафимы, молите Бога о нас, – пела Ксения пересохшими губами, не сознавая, что она делает, где стоит, куда глядит: кожа ее горела от ледяной, особенно приятной в пустынную жару темной воды, и она все глубже, все бесповоротней погружалась в водоем, все дальше заплывала, окунала в любовную воду лицо свое, губы, живот, ладони, тонула, ныряя, и зеленая, черно-радужная вода смыкалась огромным веком над ее макушкой, и снова выныривала она, задыхаясь, изумляясь, наслаждаясь лаской воды, видя близко перед собой круглые синие белки растаращенных влюбленных глаз раба-арапчонка, – Господи, как же он был влюблен в нее, мальчик, как намертво молчал он, не произнося ни слова, – рот на замок, лишь глаза едят поедом, лишь глаза поют ослепительный вопль!

Она перевернулась на спину, и небу, утыканному первыми звездами, показался ее живот, бело-смуглый, мощный, как сосуд для зерна или вина, рядом с тонкой струистой талией. Вода текла по животу, он просматривался сквозь толщу воды гигантской раковиной. Руки и ноги внезапно ослабли, и арапчонок, охнув, ринулся к краю бассейна, подхватил госпожу под мышки и вытащил ее, сморенную, надрывая мальчишьи жилы, на мраморные плиты. Она разлепила веки, медленно улыбнулась, ее стал бить озноб. Негритенок зашарил руками вокруг себя, вынул из плетеной корзины флакон с растираниями, налил госпоже на грудь, на лоб, стал втирать, нежно дуя ей в лицо, и волны горячей крови потекли по внутренним рекам тела, и били и били в сердце, захлестывая его.

– Вирсавия, – шепнул арапчонок, – Вирсавия, госпожа моя!.. Плохо тебе?.. Я вдую вина в рот твой из губ моих…

И, как только раб слепою рукой взял лежавшую подле флягу и, отвинтив зубами крышку, хлебнул большой глоток сладкого черного вина и поднес лицо свое к лицу Вирсавии, – пахнуло нестройным гулом, приближающимся, грозным. Застучали копья и доспехи о выщербленный мрамор Уриева двора, и около бассейна, давя пятками хлебы и виноград для ужина, разложенный на выбеленных холстах, столпились во множестве воины, слуги царя, и жадно воззрились на голую, распластанную на каменных плитах смуглую женщину, – а волосы женщины, грубые, мокрые, перевитые черные веревки, лежали вдоль ее тела, как длинные глубоководные рыбы, как удавки, коими душат боевых коней врага.

– Это Вирсавия?! – закричал один из воинов, ударяя себя по облаченному в доспех колену. – Хотел бы я такую жену!

– Взять ее! – крикнул, указывая на нее плетью, укутанный в желтый шелк бородатый человек – верно, главным он здесь был.

Воины бросились к ней. Она резко села, неловко подогнула под себя ноги, рванула к себе, чтобы прикрыть живот и грудь, кусок хрустящей холстины. Зеленые глаза волчонка, затравленного лисененка обшаривали мужские груди, головы, бороды.

– Не троньте! – выкрикнула. – Я жена Урии, полководца, Хеттеянина! Я боюсь вас!

Слышно было тяжелое дыхание мужчин. Негритенок облизнул губы и шепнул сам себе: «Прощай, изумрудная звезда моя, Сотис». Много тел приблизилось к ней; много рук схватили ее. Связали руки, ноги. Завязали теплым платком голову, рот. Закатали всю в дубленый черный монастырский тулуп. Подняли, понесли. Вынесли на снег, в звонкое серебро сугробов, рубящих острыми топорами синь.

– …куда вы тащите меня?!.. Куда?!..

Еще долго несли, крепче затянули платок на глазах, чтоб не видела ничего. Пахнуло теплым, молочным, коровьим. Свод деревенской избы замаячил, поплыл туманно. Подошел человек – всем женским покорным нутром почувствовала она, что это Царь:

– …вы ей руки веревками поранили. Развяжите ее. Вам лишь бы красоту погубить. Звери. Не так надо было ее привести. Не так, как рабу. Как кошку связанную, дикую. А как царицу. Она же – царица моя. Ты! – За грудки ближнего схватил. Красной яростью напрягся, вскипел. – Ты же раб, тебе что злато, что медяк – все едино. А она – красота мира. Я за царапину на ней тебя повешу. Что ты там жамкаешь?.. Я – женат?!.. Плевать. Разженюсь. На ухо туг, – не услышал: что?!.. Она – чужая жена?..

Сквозь рядно платка, как сквозь решетку, Ксения мутно видела бороду, сверкающие глаза с выпученными в бешенстве белками, медный блеск гнутого налобного обруча. Грубо, царапнув ногтем, сорвали платок. Гроздь тусклых лампочек на витых шнурах висела под потолком. Свет от них крошеным луком ел лицо. Ксения зажмурилась, указала пальцем на бородатого и смело сказала, навзничь лежащая, крепко связанная, спиной ощущая доски, а под ними – землю:

– Ты хочешь меня взять? Я не дамся тебе. Я отгрызу тебе язык, выгрызу щеки! Я не таких царей видала!

Бородатый человек повел глазами вбок, как бы ища что-то, заслонился от Ксеньиного лица ладонью. В дверь вбежали три девочки, мал мала меньше. Они ринулись к печке и выкатили из нее два пасхальных яйца, источавших дурной запах. Яйца нарошно позабылись с прошлогодней пасхи в монастырской сторожке – к счастью или из боязни перед гневом Божьим, но их не трогали. Девчонки визгливо, как от щекотки, засмеялись и босыми, в красных цыпках, ногами покатили яйца к порогу, в снег.

– Где я! – крикнула Ксения. – Почему я связана! Почему ты мучишь меня!

В распахнутую дверь избы ударил снежный желтый свет. Девочки разбили пятками скорлупу, и две вороны с угольными крыльями упали со стрехи и стали склевывать Божью благодать.