По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru

(©) 2003-2024.

✖

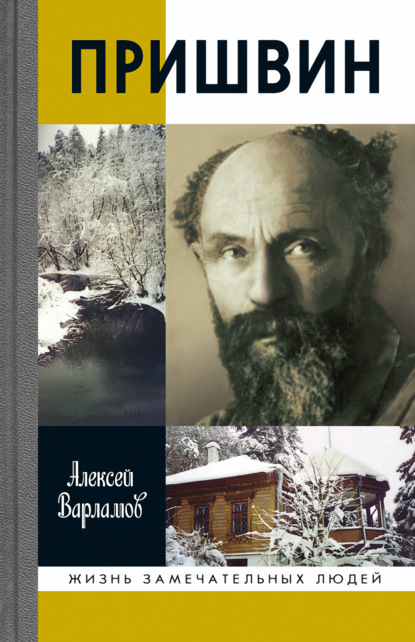

Пришвин

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Это запись 1908 года, а в 1922-м по просьбе философа и литератора, редактора берлинского эмигрантского журнала «Новая русская книга» А. С. Ященко он пишет автобиографию (текст ее также приводится в Дневнике): «Учиться я начал в Елецкой гимназии, и такой она мне на первых порах показалась ужасной, что из первого же класса я попытался с тремя товарищами убежать на лодке по реке Сосне в какую-то Азию (не в Америку). Розанов Василий Васильевич (писатель) был тогда у нас учителем географии и спас меня от исключения…»[36 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 3. С. 274.]

Во всей этой замечательной истории по меньшей мере две фактические неточности. Во-первых, побег в Азию состоялся не в 1883 году, когда Миша поступил в гимназию, и даже не в 1884-м, как указал Пришвин в другом месте[37 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. 1918–1919. М., 1994. С. 365.], но и не в 1886-м, как поправляет мужа Валерия Дмитриевна, а в августе 1885 года, то есть мальчику было не десять с половиной, а двенадцать с половиной лет, и за спиной у него были два гимназических класса (в одном из которых он просидел два года – вот почему и был второклассником, а остальные – третьеклассниками). А во-вторых, Василий Васильевич Розанов (писатель) перевелся из Брянска в Елец только в 1887 году[38 - Вот что Розанов писал в автобиографии в 1890 году: «…через год я окончил курс в университете (Розанов окончил университет в 1882 году, это факт установленный. – А. В.) и, хотя был далек от мыслей об учительстве, самою жизнью был толкнут, как поезд по рельсам, – на обычную дорогу учительства. (…) Когда прошло пять лет, я попросил, чтобы меня перевели из Брянска, так как жизнь моя там была очень несчастлива, и мне хотелось забыть ее или, вернее, в новом городе и людях найти рассеяние от того, что я там испытал. Меня перевели в Елец той же губернии. Здесь живу я 3-й год…» (Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 691). А вот примечание составителя к этой записи: «Летом 1886 года Аполлинария Прокофьевна (Суслова, первая жена Розанова. – А. В.) оставила Розанова, и он, глубоко переживая ее уход, перевелся в 1887 году в Елец» (Там же. С. 806).], два года спустя после «Мишиного бегства», и, таким образом, вся первая часть пришвинско-розановской гимназической истории с заступничеством учителя за ученика, подстрекательством к бегству и пророчеством о его необыкновенном будущем является чистейшей воды мистификацией.

Поразительно, что никто из исследователей не обратил на это очевидное противоречие внимания. В примечаниях к «Кащеевой цепи», составленных замечательным русским литератором Н. П. Смирновым, хорошо Пришвина знавшим, написано: «Учитель географии «Козел» – это молодой В. В. Розанов (1856–1919), впоследствии реакционный писатель, публицист, критик, постоянный сотрудник монархического «Нового времени» А. С. Суворина. Розанов преподавал в елецкой гимназии до 1891 года»[39 - Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 569.]. Непонятно, почему не указано, с какого. Ведь если Н. П. Смирнов знал дату ухода Розанова, то, по логике, должен был знать и дату его поступления в гимназию.

Во вступительной статье А. Л. Налепина – одного из первых розановских публикаторов в советское время – к «Сочинениям» Розанова говорится: «Книга (имеется в виду первая розановская книга "О понимании". – А. В.) вышла в Петербурге в 1886 году. Розанов жил тогда в Ельце, преподавал в тамошней мужской гимназии географию, и среди его учеников был и тринадцатилетний Михаил Пришвин – будущий автор "Осударевой дороги", "Кладовой солнца" и, конечно же, "Незабудок", книги до сих пор так и не оцененной, которая прямо продолжала, но уже в советской литературе, традицию розановских "Опавших листьев"»[40 - Налепин А. Л. Книга – это быть вместе // В кн.: Розанов В. В. Сочинения. М., 1990. С. 8.].

Та же версия изложена в книге В. Д. Пришвиной «Путь к слову», ее повторяет в своем прекрасном исследовании о Пришвине В. Курбатов («Пришвин… долго был ожесточен против Розанова, не понимая, почему тот заступился за него после "Азии" и выгнал за "самый незначительный проступок"»[41 - Курбатов В. Михаил Пришвин. М., 1986. С. 13.]) и т. д. и т. п. Наконец, сам Пришвин в «Осударевой дороге» пишет о том, что совершил побег в девятилетнем возрасте. Таким образом, заступничество Розанова – явный вымысел, и его проще было бы понять и объяснить, если бы эта легенда рождалась в ту пору, когда Пришвин, работая над «Кащеевой цепью», попросту включил в текст Дневника один из набросков к роману, где розановское напутствие сюжетно необходимо, как пружина, приводящая в действие весь механизм, хотя – поразительное дело! – как раз эпизода с учительским заступничеством перед начальством в нем нет. Но Пришвин сознательно внес изменения в эту историю намного раньше, в 1908–1909 годах, когда вряд ли он о будущем романе всерьез задумывался. Полностью же легенда оформилась только после смерти Розанова.

Не исключено, что на образ Розанова в данном случае наложились реальные отношения, возникшие между Мишей Пришвиным и директором гимназии Заксом. «Строго беспощадный и справедливый» – латыш Николай Александрович Закс (тот самый, которому нагрубил и едва не был за эту грубость исключен Ваня Бунин) некоторое время после побега оказывал на мальчика большое влияние, так что благодаря ему беглец стал лучше учиться и перешел в третий класс. Но потом на ребенка опять напала лень, разочарованный Закс остыл к нему, и Пришвин остался в третьем классе на второй год, где его догнал младший брат Сергей (который был на три года его моложе), получал по математике четверки; Миша же носил тройки, что окончательно повергло его в уныние.

Разумеется, все это только предположения, ни подтвердить, ни опровергнуть которые невозможно, так как имеющихся в нашем распоряжении свидетельств и фактов очень мало. Но очевидно одно: расхождения существуют не только между романом и действительностью (что естественно), а также между романом и Дневником, но и между Дневником и действительностью и объясняются они отнюдь не ошибками памяти – вот почему и к пришвинскому Дневнику следует подходить с мерками художественного произведения.

Однако вернемся к «Кащеевой цепи», с помощью которой, быть может, нам удастся пролить свет на пришвинскую мистификацию, как и на образ Козла, явно не соответствующий образу пусть даже неординарного гимназического учителя, каким могли видеть его пусть даже неординарные ученики.

Вот как о странном педагоге разговаривает Курымушка через несколько лет после побега со своим старшим товарищем Несговоровым, прототипом которого стал будущий большевик и нарком медицины Семашко (еще один елецкий выходец, дружба с которым существенно облегчала пришвинскую жизнь в послереволюционные годы).

«– Козел очень умный, но он страшный трус и свои мысли закрещивает, он – мечтатель.

– Что значит мечтатель?

– А вот что: у тебя была мечта уплыть в Азию, ты взял и поплыл, ты не мечтатель, а он будет мечтать об Азии, но никогда в нее не поедет и жить будет совсем по-другому. Я слышал от одного настоящего ученого о нем: "Если бы и явилась та забытая страна, о которой он мечтает, так он бы ее возненавидел и стал бы мечтать оттуда о нашей гимназии"».

Вряд ли Несговоров-Семашко был способен в ту пору на подобные рассуждения. Все сказанное, с одной стороны, совершенно внеисторично, а с другой – представляет собой определенную литературную полемику, своеобразный психологический реванш, который берет Пришвин у своего учителя, хотя Розанова к тому времени уже нет в живых.

«– Но ведь это гадко, – почему же ты говоришь, что он умный?

– Я хочу сказать: он знающий и талантливый.

– А умный, по-моему, – это и честный».

Напрямую сталкивала Пришвина с Розановым и очень важная для обоих тема: отрицания и поиска Бога. Так, например, Алпатову приходит в голову мысль, что в гимназии детей «обманывают Богом».

«Кто же виноват в этом страшном преступлении? – спрашивает себя Курымушка. (…) «Козел виноват!» – сказал он себе.

За Козлом были, конечно, и другие виноваты, но самый близкий, видимый, конечно, Козел-мечтатель».

И это снова не что иное, как литературная полемика с человеком, для которого понятие «мечты» было одним из ключевых:

«– Что же ты любишь, чудак? – Мечту свою. (вагон, о себе)»[42 - Розанов В. В. Указ. соч. С. 114.]

«Да. Но мечтатель отходит в сторону: потому что даже больше чем пищу – он любит мечту свою. А в революции – ничего для мечты»[43 - Розанов В. В. Указ. соч. С. 71.].

В пришвинском Дневнике открытым вызовом Розанову этот мотив в канун революции отольется в афоризм: «Революция – это месть за мечту»[44 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 45.], и революцию не принявший, ею ограбленный и ее проклявший, именно с мечтательностью, с розановским дурманом и спорил Пришвин в своем послереволюционном романе.

Как справедливо отмечает в статье «Загадка личности Розанова» В. Г. Сукач, «по существу, Розанов весь ушел в мечту. Она завладела его душой и стала лепить ее по своим законам и путям (…) Детский и отроческий мир Розанова, деформированный грубым своеволием среды, воспринимался им как случайный набор событий, поступков. «Иное дело – мечта, – писал Розанов, – тут я не подвигался даже на скрупул ни под каким воздействием и никогда; в том числе даже и в детстве. В этом смысле я был совершенно "невоспитывающийся" человек, совершенно не поддающийся "культурному воздействию"»[45 - Розанов В. В. Указ. соч. С. 15.].

Пришвинский лирический герой – антипод розановского, он человек действия, личность волевая и отважная («Прочитал Розанова «У<единенное>» и сравнивал с собой, он – не герой, а во мне есть немного и даже порядочно герой, рыцарь (…) Озарение розановское происходит без расширения души, простирающегося до жажды благородного поступка, как у юношей»[46 - Пришвин о Розанове. С. 198.]), но есть между ними и что-то общее, глубоко роднящее их, и под этим знаком притяжения и отталкивания проходит вся история их знакомства.

В Дневнике 1914 года Пришвин выразит это так: «С Розановым сближает меня страх перед кошмаром идейной пустоты (мозговое крушение) и благодарность природе, спасающей от нее»[47 - Пришвин о Розанове. С. 167.].

Творческий и идейный диалог Пришвина и Розанова в этом ключе притяжения и отталкивания подробно рассмотрен в диссертации Н. П. Дворцовой[48 - Дворцова Н. П. Творческий путь М. М. Пришвина и русская литература начала XX века. Дисс. на соиск. уч. степ. доктора филол. наук. М., 1994.], и к этой теме мы еще не раз будем возвращаться. Однако, помимо столкновения мировоззрений, огромную роль здесь играет психология взаимоотношений двух творческих личностей, психология творчества вообще, и именно этим можно объяснить тот факт, что в лучшем своем романе писатель сознательно выбирает и запечатлевает только одну, темную сторону розановского лика. Правда, не исключено, что, если бы Пришвин продолжил жизнеописание Алпатова, образ Козла развился бы и приобрел новые черты, но этого не случилось, и в романе сей персонаж выкрашен одним, пусть и ярким, черным цветом.

Вот разговор подростка Алпатова, желающего узнать последнюю тайну бытия, с гимназистом Калакутским – по дороге в публичный дом.

«– А Козел тоже ходит?

– Нет, у Козла по-другому: он сам с собой.

– Как же это?

Калакутский расхохотался.

– Неужели и этого ты еще не знаешь?

Алпатов догадался, и ужасно ему стал противен Козел: нога его, значит, дрожала от этого».

Интересно, что в те же самые годы Пришвин в Дневнике противопоставляет Розанова молодым советским писателям, у которых «эротическое чувство упало до небывалых в русской литературе низов <…> Есть еще, как я считаю, гениальный и остроумнейший писатель, за которого я хочу заступиться: он мог писать и о рукоблудии и подробно описывать свои отношения к женщине, к жене, не пропуская малейшего извива похоти, выходя на улицу вполне голым – он мог!

И вот этот-то писатель, бывший моим учителем в гимназии, В. В. Розанов (больше, чем автор «Капитала») научил, вдохнул в меня священное благоговение к тайнам человеческого рода.

Человек, отдавший всю свою плоть на посмешище толпе, сам себя публично распявший, прошел через всю свою мучительную жизнь святостью пола, неприкосновенно – такой человек мог о всем говорить»[49 - Пришвин о Розанове. С. 174.].

Можно было бы объяснить этот двоящийся фокус пришвинского взгляда соображениями цензурными: в советской литературе двадцатых годов иначе как в отрицательном образе реакционный публицист и сотрудник черносотенного «Нового времени» и не мог появиться, а в Дневнике Пришвин был никому не подвластен и писал, что хотел и как хотел, но все же подобные представления о Пришвине упростили бы, если даже не исказили и его художественные принципы, и его место в литературном процессе. Михаил Михайлович слишком высоко ценил свою литературную и личную независимость, чтобы уступать конъюнктуре. Очевидно, что причины этого раздвоения лежали глубже – на художественном, а не на политическом уровне. И суть этого раздвоения, уникальность Пришвина как художника в том, что без его художественной прозы не может быть понят его Дневник, а без Дневника – проза, они идут бок о бок и лишь в совокупности своей позволяют нам судить об авторской позиции. Более того, в известном смысле не столько дневниковые записи являются лесами к его роману, сколько роман к Дневнику, равно как и все опубликованное у Пришвина в советские годы призвано объяснить неопубликованное, и, возвращаясь к теме нашего исследования, ставить знак равенства между гимназическим учителем в романе, гимназическим учителем в Дневнике и гимназическим учителем в реальной жизни нельзя[50 - Замечательно, что уже в наше время известный критик И. А. Дедков, прочитав «Кащееву цепь», записал в своем дневнике: «Чтение «Кощеевой цепи» (так у Дедкова. – А. В.) Пришвина доставляет большое удовольствие; несомненна выработанность и устойчивость стиля, хотя это из ранних (не по возрасту) вещей; интересны типы, нравы, разговоры; несмотря ни на что вызывает расположение Козел (Розанов), или накладывается сегодняшнее знание и уважение к его писательству?» (Новый мир. 2000. < 11. С. 151).].

Розанов в елецкой гимназии – глубоко несчастный, страдающий, одинокий человек; Розанов в пришвинском Дневнике – противоречивая, яркая личность, заставляющая Пришвина до конца дней мучительно размышлять о самых важных вопросах бытия; Розанов в романе – Козел, олицетворение плена, зла, несвободы, пережитого в публичном доме в комнате фарфоровой женщины ужаса.

Алпатов спасается, убегает от «большой фарфоровой бабы с яркими пятнами на щеках», потому что «невидимая, неслышимая, притаенная где-нибудь в уголку души детская прекрасная Марья Моревна оттолкнула от своего мальчика фарфоровую бабу с яркими пятнами».

Однако в романе первый неудачный опыт героя в публичном доме[51 - В самом конце жизни Пришвин о том же самом скажет совсем иначе: «Зачем я так неверно писал о падении Курымушки в публичном доме? Я писал о том, как бывает, если не удастся пасть. Но я помню этот восторг, когда удалось!» (21.7.1951) Ср. также у Ремизова в «Кукхе»: «Розанов говорил: когда он первый раз это сделал (…) так на другой день с утра он песни пел» (Ремизов А. М. Кукха. Розановы письма. – Царевна Мымра. Тула, 1992. С. 23).] оказывается, несомненно, связанным с Козлом; Василий Розанов, его прототип, первый открыто обозначил эротическую тему в русской литературе и общественной мысли, легализовал ее (Барков, озорные стихи Пушкина, Лермонтова, Полежаева были предназначены для «внутреннего» пользования, для сугубо мужской компании).

При этом в Дневнике Пришвин говорит о розановской искренности, гениальности, русскости и, наконец, о своей с ним родственности. Чего стоит хотя бы такое признание Пришвина, относящееся к 1938 году: «…а мысль его часто завершает мое пережитое: я все то же сам пережил, обладаю наличием всех соответствующих чувств, остается дождаться объединения всех этих материалов мыслью, и я бы дождался, но вот Розанов приходит и говорит то самое, что я скоро бы должен сказать»[52 - Пришвин о Розанове. С. 198.]. Или: «Вот где-то тут, в чувстве рока, свершающего свой суд надо мной, надо искать Розанова»[53 - Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 29.3.1929.].

Но вернемся к герою «Кащеевой цепи», спасшемуся от фарфоровой женщины. «Тогда Козел своим страшным, пронзительным зеленым глазом посмотрел и что-то увидел.

Этим глазом Козел видел все.

– Ты был такой интересный мальчик, когда собирался уехать в Азию, прошло четыре года, и теперь ты весь ломаешься: какой-то танцор!»

И чуть дальше – как приговор:

«– Пошел на место, ломака, из тебя ничего не выйдет».

После брошенных ему прилюдно горьких слов Алпатов не сдается, но принимает вызов.

«Жалобно ударил колокол крестопоклонной недели: в церкви пели «Кресту твоему поклоняемся, владыко». При этом звуке Козел тихонечко и быстро перекрестился.

Алпатов встал.

Во всей этой замечательной истории по меньшей мере две фактические неточности. Во-первых, побег в Азию состоялся не в 1883 году, когда Миша поступил в гимназию, и даже не в 1884-м, как указал Пришвин в другом месте[37 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 2. 1918–1919. М., 1994. С. 365.], но и не в 1886-м, как поправляет мужа Валерия Дмитриевна, а в августе 1885 года, то есть мальчику было не десять с половиной, а двенадцать с половиной лет, и за спиной у него были два гимназических класса (в одном из которых он просидел два года – вот почему и был второклассником, а остальные – третьеклассниками). А во-вторых, Василий Васильевич Розанов (писатель) перевелся из Брянска в Елец только в 1887 году[38 - Вот что Розанов писал в автобиографии в 1890 году: «…через год я окончил курс в университете (Розанов окончил университет в 1882 году, это факт установленный. – А. В.) и, хотя был далек от мыслей об учительстве, самою жизнью был толкнут, как поезд по рельсам, – на обычную дорогу учительства. (…) Когда прошло пять лет, я попросил, чтобы меня перевели из Брянска, так как жизнь моя там была очень несчастлива, и мне хотелось забыть ее или, вернее, в новом городе и людях найти рассеяние от того, что я там испытал. Меня перевели в Елец той же губернии. Здесь живу я 3-й год…» (Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 691). А вот примечание составителя к этой записи: «Летом 1886 года Аполлинария Прокофьевна (Суслова, первая жена Розанова. – А. В.) оставила Розанова, и он, глубоко переживая ее уход, перевелся в 1887 году в Елец» (Там же. С. 806).], два года спустя после «Мишиного бегства», и, таким образом, вся первая часть пришвинско-розановской гимназической истории с заступничеством учителя за ученика, подстрекательством к бегству и пророчеством о его необыкновенном будущем является чистейшей воды мистификацией.

Поразительно, что никто из исследователей не обратил на это очевидное противоречие внимания. В примечаниях к «Кащеевой цепи», составленных замечательным русским литератором Н. П. Смирновым, хорошо Пришвина знавшим, написано: «Учитель географии «Козел» – это молодой В. В. Розанов (1856–1919), впоследствии реакционный писатель, публицист, критик, постоянный сотрудник монархического «Нового времени» А. С. Суворина. Розанов преподавал в елецкой гимназии до 1891 года»[39 - Пришвин М. М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 569.]. Непонятно, почему не указано, с какого. Ведь если Н. П. Смирнов знал дату ухода Розанова, то, по логике, должен был знать и дату его поступления в гимназию.

Во вступительной статье А. Л. Налепина – одного из первых розановских публикаторов в советское время – к «Сочинениям» Розанова говорится: «Книга (имеется в виду первая розановская книга "О понимании". – А. В.) вышла в Петербурге в 1886 году. Розанов жил тогда в Ельце, преподавал в тамошней мужской гимназии географию, и среди его учеников был и тринадцатилетний Михаил Пришвин – будущий автор "Осударевой дороги", "Кладовой солнца" и, конечно же, "Незабудок", книги до сих пор так и не оцененной, которая прямо продолжала, но уже в советской литературе, традицию розановских "Опавших листьев"»[40 - Налепин А. Л. Книга – это быть вместе // В кн.: Розанов В. В. Сочинения. М., 1990. С. 8.].

Та же версия изложена в книге В. Д. Пришвиной «Путь к слову», ее повторяет в своем прекрасном исследовании о Пришвине В. Курбатов («Пришвин… долго был ожесточен против Розанова, не понимая, почему тот заступился за него после "Азии" и выгнал за "самый незначительный проступок"»[41 - Курбатов В. Михаил Пришвин. М., 1986. С. 13.]) и т. д. и т. п. Наконец, сам Пришвин в «Осударевой дороге» пишет о том, что совершил побег в девятилетнем возрасте. Таким образом, заступничество Розанова – явный вымысел, и его проще было бы понять и объяснить, если бы эта легенда рождалась в ту пору, когда Пришвин, работая над «Кащеевой цепью», попросту включил в текст Дневника один из набросков к роману, где розановское напутствие сюжетно необходимо, как пружина, приводящая в действие весь механизм, хотя – поразительное дело! – как раз эпизода с учительским заступничеством перед начальством в нем нет. Но Пришвин сознательно внес изменения в эту историю намного раньше, в 1908–1909 годах, когда вряд ли он о будущем романе всерьез задумывался. Полностью же легенда оформилась только после смерти Розанова.

Не исключено, что на образ Розанова в данном случае наложились реальные отношения, возникшие между Мишей Пришвиным и директором гимназии Заксом. «Строго беспощадный и справедливый» – латыш Николай Александрович Закс (тот самый, которому нагрубил и едва не был за эту грубость исключен Ваня Бунин) некоторое время после побега оказывал на мальчика большое влияние, так что благодаря ему беглец стал лучше учиться и перешел в третий класс. Но потом на ребенка опять напала лень, разочарованный Закс остыл к нему, и Пришвин остался в третьем классе на второй год, где его догнал младший брат Сергей (который был на три года его моложе), получал по математике четверки; Миша же носил тройки, что окончательно повергло его в уныние.

Разумеется, все это только предположения, ни подтвердить, ни опровергнуть которые невозможно, так как имеющихся в нашем распоряжении свидетельств и фактов очень мало. Но очевидно одно: расхождения существуют не только между романом и действительностью (что естественно), а также между романом и Дневником, но и между Дневником и действительностью и объясняются они отнюдь не ошибками памяти – вот почему и к пришвинскому Дневнику следует подходить с мерками художественного произведения.

Однако вернемся к «Кащеевой цепи», с помощью которой, быть может, нам удастся пролить свет на пришвинскую мистификацию, как и на образ Козла, явно не соответствующий образу пусть даже неординарного гимназического учителя, каким могли видеть его пусть даже неординарные ученики.

Вот как о странном педагоге разговаривает Курымушка через несколько лет после побега со своим старшим товарищем Несговоровым, прототипом которого стал будущий большевик и нарком медицины Семашко (еще один елецкий выходец, дружба с которым существенно облегчала пришвинскую жизнь в послереволюционные годы).

«– Козел очень умный, но он страшный трус и свои мысли закрещивает, он – мечтатель.

– Что значит мечтатель?

– А вот что: у тебя была мечта уплыть в Азию, ты взял и поплыл, ты не мечтатель, а он будет мечтать об Азии, но никогда в нее не поедет и жить будет совсем по-другому. Я слышал от одного настоящего ученого о нем: "Если бы и явилась та забытая страна, о которой он мечтает, так он бы ее возненавидел и стал бы мечтать оттуда о нашей гимназии"».

Вряд ли Несговоров-Семашко был способен в ту пору на подобные рассуждения. Все сказанное, с одной стороны, совершенно внеисторично, а с другой – представляет собой определенную литературную полемику, своеобразный психологический реванш, который берет Пришвин у своего учителя, хотя Розанова к тому времени уже нет в живых.

«– Но ведь это гадко, – почему же ты говоришь, что он умный?

– Я хочу сказать: он знающий и талантливый.

– А умный, по-моему, – это и честный».

Напрямую сталкивала Пришвина с Розановым и очень важная для обоих тема: отрицания и поиска Бога. Так, например, Алпатову приходит в голову мысль, что в гимназии детей «обманывают Богом».

«Кто же виноват в этом страшном преступлении? – спрашивает себя Курымушка. (…) «Козел виноват!» – сказал он себе.

За Козлом были, конечно, и другие виноваты, но самый близкий, видимый, конечно, Козел-мечтатель».

И это снова не что иное, как литературная полемика с человеком, для которого понятие «мечты» было одним из ключевых:

«– Что же ты любишь, чудак? – Мечту свою. (вагон, о себе)»[42 - Розанов В. В. Указ. соч. С. 114.]

«Да. Но мечтатель отходит в сторону: потому что даже больше чем пищу – он любит мечту свою. А в революции – ничего для мечты»[43 - Розанов В. В. Указ. соч. С. 71.].

В пришвинском Дневнике открытым вызовом Розанову этот мотив в канун революции отольется в афоризм: «Революция – это месть за мечту»[44 - Пришвин М. М. Дневник. Т. 1. С. 45.], и революцию не принявший, ею ограбленный и ее проклявший, именно с мечтательностью, с розановским дурманом и спорил Пришвин в своем послереволюционном романе.

Как справедливо отмечает в статье «Загадка личности Розанова» В. Г. Сукач, «по существу, Розанов весь ушел в мечту. Она завладела его душой и стала лепить ее по своим законам и путям (…) Детский и отроческий мир Розанова, деформированный грубым своеволием среды, воспринимался им как случайный набор событий, поступков. «Иное дело – мечта, – писал Розанов, – тут я не подвигался даже на скрупул ни под каким воздействием и никогда; в том числе даже и в детстве. В этом смысле я был совершенно "невоспитывающийся" человек, совершенно не поддающийся "культурному воздействию"»[45 - Розанов В. В. Указ. соч. С. 15.].

Пришвинский лирический герой – антипод розановского, он человек действия, личность волевая и отважная («Прочитал Розанова «У<единенное>» и сравнивал с собой, он – не герой, а во мне есть немного и даже порядочно герой, рыцарь (…) Озарение розановское происходит без расширения души, простирающегося до жажды благородного поступка, как у юношей»[46 - Пришвин о Розанове. С. 198.]), но есть между ними и что-то общее, глубоко роднящее их, и под этим знаком притяжения и отталкивания проходит вся история их знакомства.

В Дневнике 1914 года Пришвин выразит это так: «С Розановым сближает меня страх перед кошмаром идейной пустоты (мозговое крушение) и благодарность природе, спасающей от нее»[47 - Пришвин о Розанове. С. 167.].

Творческий и идейный диалог Пришвина и Розанова в этом ключе притяжения и отталкивания подробно рассмотрен в диссертации Н. П. Дворцовой[48 - Дворцова Н. П. Творческий путь М. М. Пришвина и русская литература начала XX века. Дисс. на соиск. уч. степ. доктора филол. наук. М., 1994.], и к этой теме мы еще не раз будем возвращаться. Однако, помимо столкновения мировоззрений, огромную роль здесь играет психология взаимоотношений двух творческих личностей, психология творчества вообще, и именно этим можно объяснить тот факт, что в лучшем своем романе писатель сознательно выбирает и запечатлевает только одну, темную сторону розановского лика. Правда, не исключено, что, если бы Пришвин продолжил жизнеописание Алпатова, образ Козла развился бы и приобрел новые черты, но этого не случилось, и в романе сей персонаж выкрашен одним, пусть и ярким, черным цветом.

Вот разговор подростка Алпатова, желающего узнать последнюю тайну бытия, с гимназистом Калакутским – по дороге в публичный дом.

«– А Козел тоже ходит?

– Нет, у Козла по-другому: он сам с собой.

– Как же это?

Калакутский расхохотался.

– Неужели и этого ты еще не знаешь?

Алпатов догадался, и ужасно ему стал противен Козел: нога его, значит, дрожала от этого».

Интересно, что в те же самые годы Пришвин в Дневнике противопоставляет Розанова молодым советским писателям, у которых «эротическое чувство упало до небывалых в русской литературе низов <…> Есть еще, как я считаю, гениальный и остроумнейший писатель, за которого я хочу заступиться: он мог писать и о рукоблудии и подробно описывать свои отношения к женщине, к жене, не пропуская малейшего извива похоти, выходя на улицу вполне голым – он мог!

И вот этот-то писатель, бывший моим учителем в гимназии, В. В. Розанов (больше, чем автор «Капитала») научил, вдохнул в меня священное благоговение к тайнам человеческого рода.

Человек, отдавший всю свою плоть на посмешище толпе, сам себя публично распявший, прошел через всю свою мучительную жизнь святостью пола, неприкосновенно – такой человек мог о всем говорить»[49 - Пришвин о Розанове. С. 174.].

Можно было бы объяснить этот двоящийся фокус пришвинского взгляда соображениями цензурными: в советской литературе двадцатых годов иначе как в отрицательном образе реакционный публицист и сотрудник черносотенного «Нового времени» и не мог появиться, а в Дневнике Пришвин был никому не подвластен и писал, что хотел и как хотел, но все же подобные представления о Пришвине упростили бы, если даже не исказили и его художественные принципы, и его место в литературном процессе. Михаил Михайлович слишком высоко ценил свою литературную и личную независимость, чтобы уступать конъюнктуре. Очевидно, что причины этого раздвоения лежали глубже – на художественном, а не на политическом уровне. И суть этого раздвоения, уникальность Пришвина как художника в том, что без его художественной прозы не может быть понят его Дневник, а без Дневника – проза, они идут бок о бок и лишь в совокупности своей позволяют нам судить об авторской позиции. Более того, в известном смысле не столько дневниковые записи являются лесами к его роману, сколько роман к Дневнику, равно как и все опубликованное у Пришвина в советские годы призвано объяснить неопубликованное, и, возвращаясь к теме нашего исследования, ставить знак равенства между гимназическим учителем в романе, гимназическим учителем в Дневнике и гимназическим учителем в реальной жизни нельзя[50 - Замечательно, что уже в наше время известный критик И. А. Дедков, прочитав «Кащееву цепь», записал в своем дневнике: «Чтение «Кощеевой цепи» (так у Дедкова. – А. В.) Пришвина доставляет большое удовольствие; несомненна выработанность и устойчивость стиля, хотя это из ранних (не по возрасту) вещей; интересны типы, нравы, разговоры; несмотря ни на что вызывает расположение Козел (Розанов), или накладывается сегодняшнее знание и уважение к его писательству?» (Новый мир. 2000. < 11. С. 151).].

Розанов в елецкой гимназии – глубоко несчастный, страдающий, одинокий человек; Розанов в пришвинском Дневнике – противоречивая, яркая личность, заставляющая Пришвина до конца дней мучительно размышлять о самых важных вопросах бытия; Розанов в романе – Козел, олицетворение плена, зла, несвободы, пережитого в публичном доме в комнате фарфоровой женщины ужаса.

Алпатов спасается, убегает от «большой фарфоровой бабы с яркими пятнами на щеках», потому что «невидимая, неслышимая, притаенная где-нибудь в уголку души детская прекрасная Марья Моревна оттолкнула от своего мальчика фарфоровую бабу с яркими пятнами».

Однако в романе первый неудачный опыт героя в публичном доме[51 - В самом конце жизни Пришвин о том же самом скажет совсем иначе: «Зачем я так неверно писал о падении Курымушки в публичном доме? Я писал о том, как бывает, если не удастся пасть. Но я помню этот восторг, когда удалось!» (21.7.1951) Ср. также у Ремизова в «Кукхе»: «Розанов говорил: когда он первый раз это сделал (…) так на другой день с утра он песни пел» (Ремизов А. М. Кукха. Розановы письма. – Царевна Мымра. Тула, 1992. С. 23).] оказывается, несомненно, связанным с Козлом; Василий Розанов, его прототип, первый открыто обозначил эротическую тему в русской литературе и общественной мысли, легализовал ее (Барков, озорные стихи Пушкина, Лермонтова, Полежаева были предназначены для «внутреннего» пользования, для сугубо мужской компании).

При этом в Дневнике Пришвин говорит о розановской искренности, гениальности, русскости и, наконец, о своей с ним родственности. Чего стоит хотя бы такое признание Пришвина, относящееся к 1938 году: «…а мысль его часто завершает мое пережитое: я все то же сам пережил, обладаю наличием всех соответствующих чувств, остается дождаться объединения всех этих материалов мыслью, и я бы дождался, но вот Розанов приходит и говорит то самое, что я скоро бы должен сказать»[52 - Пришвин о Розанове. С. 198.]. Или: «Вот где-то тут, в чувстве рока, свершающего свой суд надо мной, надо искать Розанова»[53 - Архив В. Д. Пришвиной. Дневник М. М. Пришвина. 29.3.1929.].

Но вернемся к герою «Кащеевой цепи», спасшемуся от фарфоровой женщины. «Тогда Козел своим страшным, пронзительным зеленым глазом посмотрел и что-то увидел.

Этим глазом Козел видел все.

– Ты был такой интересный мальчик, когда собирался уехать в Азию, прошло четыре года, и теперь ты весь ломаешься: какой-то танцор!»

И чуть дальше – как приговор:

«– Пошел на место, ломака, из тебя ничего не выйдет».

После брошенных ему прилюдно горьких слов Алпатов не сдается, но принимает вызов.

«Жалобно ударил колокол крестопоклонной недели: в церкви пели «Кресту твоему поклоняемся, владыко». При этом звуке Козел тихонечко и быстро перекрестился.

Алпатов встал.